Bensheim – Dr. med. Michael Glatzel ist niedergelassener Orthopäde mit eigener Praxis in Bensheim. Da für ihn eine hochqualitative Bildgebung in der Diagnostik wichtig ist, hat er sich 2020 für das SCS MedSeries® H22 entschieden.

„Um eine Diagnose zu stellen, braucht es in der Regel eine Bildgebung. Dafür habe ich bisher das konventionelle Röntgen, Ultraschall und Kernspintomografie zur Verfügung gehabt. Aber immer wieder ist es so, dass diese Verfahren auch an ihre Grenzen kommen. Und dies gilt nicht nur für traumatologische Fragestellungen.“, begründet er seine Entscheidung für das SCS.

Die hochqualitative 3-D-Bildgebung überzeugte

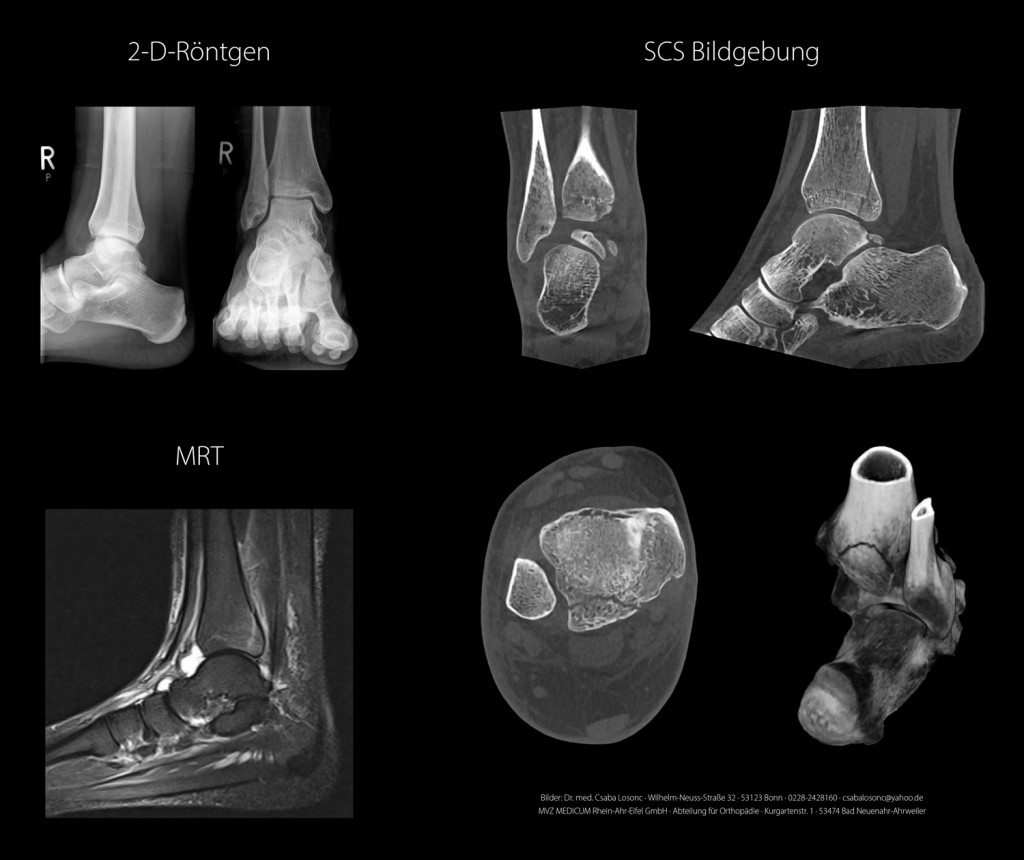

Das SCS lernte Dr. Glatzel durch einen Patienten kennen: „Ich habe dieses Jahr einen Patienten zu einem Kollegen mit der Frage der operativen Revision nach einer fehlverheilten Weber C Fraktur mit Insuffizienz der Syndesmose geschickt. Dieser Patient kam zu mir zurück und brachte mir Bilder vom SCS mit.“ Das 3-D-Verfahren kannte Dr. Glatzel bis dato nur von den HNO-Ärzten und Kieferchirurgen. Die Aufnahmen faszinierten ihn, sodass sich Dr. Glatzel für eine Hospitation bei einem SCS Anwender entschied. „Die Bildqualität und die 3-D-Rekonstruktion ist auch für die Patienten immer wieder ein Augenöffner. Sie stehen davor und staunen über das, was man auf den Bildern darstellen kann.“

Enorme Unterschiede zu 2-D-Aufnahmen

Durch die Möglichkeit zur Hospitation bei seinen Kollegen konnte sich Dr. Glatzel selbst von der hochqualitativen 3-D-Bildgebung überzeugen und eigene Befunde erstellen.

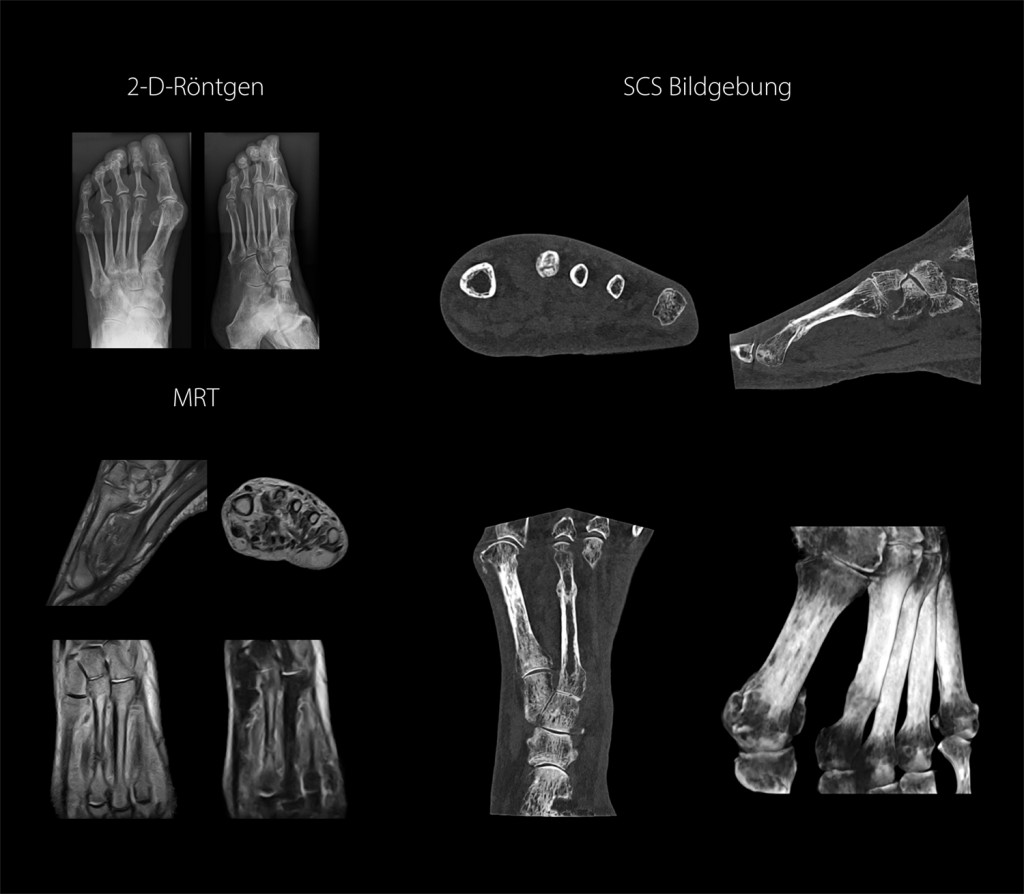

Dabei staunte er bei einigen Fällen sehr, als er den qualitativen Bildunterschied des SCS im Vergleich zum 2-D-Röntgen beurteilte: „[…] auf einmal gehen Ihnen die Augen bei den SCS Aufnahmen auf: Das Gelenk ist im Grunde schon völlig zerstört. Solche Bilder habe ich im Rahmen der Hospitation gesehen und war erst mal konsterniert. Später auch in meiner eigenen Praxis.“

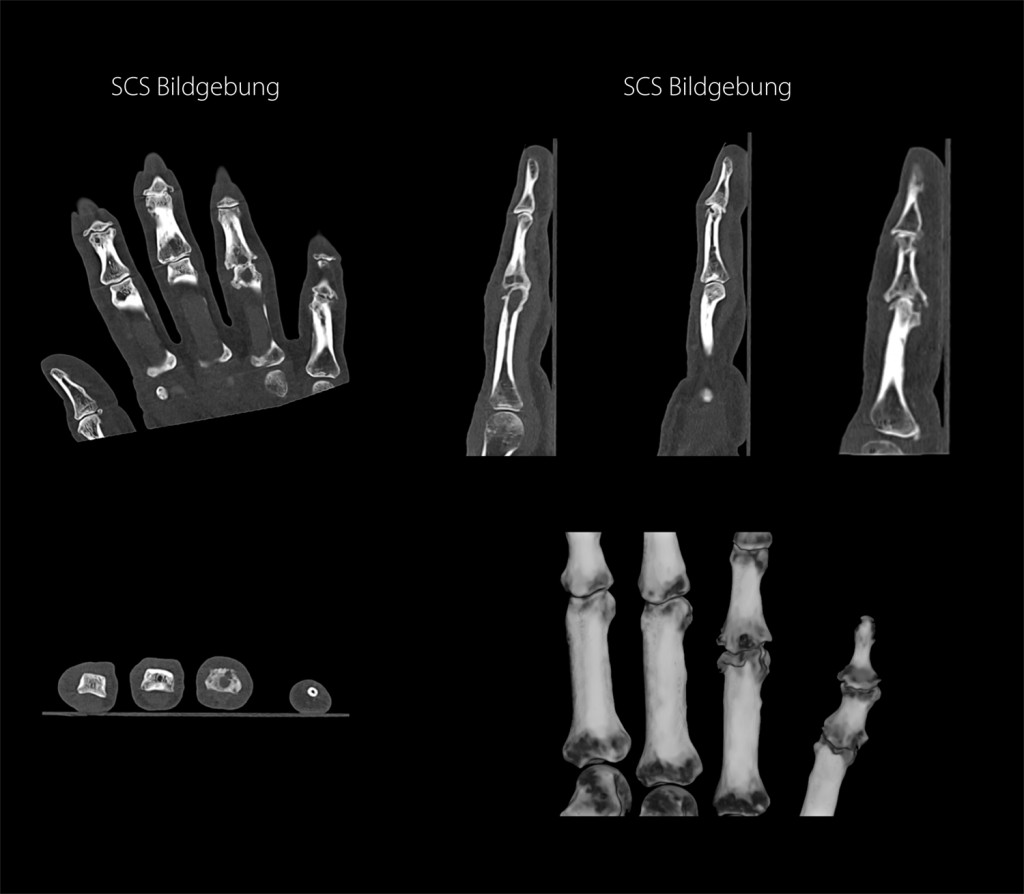

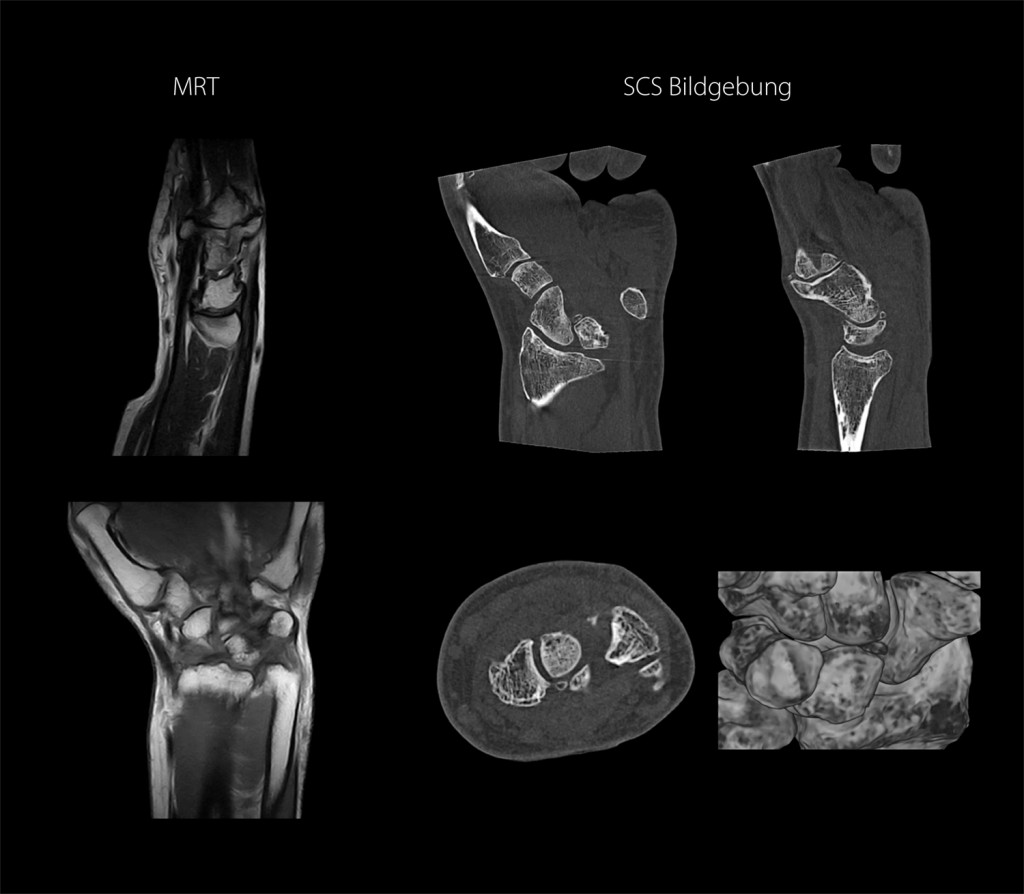

Besonders im Bereich der Traumatologie oder auch, wenn es um die Operationskontrolle oder die Implantatlage geht, schätzt Dr. Glatzel das SCS: „Wenn Sie zum Beispiel die Frage haben, ob eine Scaphoidfraktur vorliegt, sehen Sie beim 2-D-Röntgen häufig gar nichts. Dann müssen Sie das Kahnbein Quartett machen und haben auch damit häufig keine zuverlässige Bildgebung vorliegen. Bei einem anschließenden MRT finden Sie Knochenmarködeme, aber auch oft keine klare kortikale Unterbrechung im Kernspintomografen. Hierbei kommt dann das SCS ins Spiel. Sie finden eine klare Frakturlinie und können entscheiden: Ist der Patient konservativ oder operativ zu therapieren, je nachdem, wo die Fraktur liegt. Dadurch haben Sie eine viel größere diagnostische Sicherheit, was für den Patienten gleichzeitig natürlich auch eine viel größere therapeutische Sicherheit mit der Chance eines deutlich besseren Ergebnisses bedeutet.“

Dr. Glatzel nutzt das SCS komplementär zum MRT: „Wenn Sie bei MRT-Fällen anschließend ein SCS ansetzen, werden Sie häufig überrascht sein, was Sie da noch entdecken.“

Zum Beispiel in Bezug auf freie Gelenkkörper, die durch die hohe Auflösung des SCS mit 0,2 Millimeter Schichten gut gefunden werden können.

„Ich setze das SCS nicht nur bei traumatologischen Fragestellungen ein. Auch bei degenerativen oder entzündlichen Gelenkerkrankungen sowie bei postoperativen Kontrolluntersuchungen ergibt sich ein erheblicher Mehrwert. Erst vergangene Woche habe ich bei einer Patientin ein Jahr nach Implantation eines Oberflächenersatzes am Kniegelenk bei persistierenden ventralen Knieschmerzen eine Algodystrophie der Patella entdeckt, welche in den kurz vorher angefertigten 2-D-Röntgenuntersuchungen verborgen geblieben ist.“

In der Vergangenheit störte Dr. Glatzel häufig die hohe Strahlenbelastung, die mit einem CT einhergeht. Umso mehr überraschte ihn das SULD-Protokoll, durch welches das SCS eine hohe Strahlenhygiene bei ausgezeichneter Bildqualität vorweist.

„Beim SCS habe ich über die SULD-Protokolle eine extrem niedrige Strahlenbelastung und das ist für mich ein enormer Vorteil. Ich wende aktuell fast ausschließlich SULD-Protokolle an und habe damit eine Strahlenbelastung, die im Bereich des 2-D-Röntgens liegt. Trotz dessen erhalte ich viel mehr wichtige Informationen über den Patienten.“

Großer SCS Vorteil: Aufnahmen unter Belastung

„Für mich ist ein weiterer immenser Vorteil neben der geringen Strahlenbelastung zum CT, dass ich zusätzlich funktionelle Situationen herstellen kann, indem zum Beispiel der Patient einen Finger aufklappt, das Handgelenk aufrichtet, stehen bleibt oder im Sprunggelenk rotiert.“

So lassen sich zum Beispiel Bandinsuffizienzen wesentlich sensitiver feststellen und beurteilen. Für Dr. Glatzel spielt die Sichtbarkeit dieser vierten Dimension eine große Rolle, denn dadurch kann er seine Patienten noch besser behandeln.

Fazit

Die Installation erfolgte schon nach kurzer Zeit und Dr. Glatzel war begeistert von dem Einsatz des SCS Teams, das sich um alles Notwendige wie bspw. die Raumplanung, die Ausbildung zur Erlangung der Fachkunde oder um Dokumentationen kümmerte.

Er würde sich jedes Mal aufs Neue für das SCS entscheiden, denn seine Erfahrungen haben ihn überzeugt: „Für mich ist das SCS ein sehr wichtiger Faktor, wenn nicht sogar die Optimierung des diagnostischen Weges. Denn ich muss den Patienten nicht erst woanders hinschicken, sondern kann ihn gleich bei mir behalten und bin in sehr kurzer Zeit selbst in der Lage, ihn differenzierter zu behandeln und über die zu erwartenden Veränderungen für die Zukunft zu sprechen. Kurz gesagt: Ich bekomme sehr schnell exzellente Bilder zur Einleitung einer optimalen Therapie.“

Dr. med. Michael Glatzel | Facharzt für Orthopädie

Ganzheitliche Orthopädie

Darmstädter Str. 17 | 64625 Bensheim

Fallbeispiel 1:

Fallbeispiel 2:

Fallbeispiel 3:

Fallbeispiel 4: