Berlin – Orthopädie und Unfallchirurgie befinden sich im raschen Wandel: Durch Digitalisierung, Datenschutz und rasanten wissenschaftlichen Fortschritt weiten sich Arbeitsfeld und Anforderungen in Klinik und Praxis nahezu täglich aus. Gleichzeitig haben Ärztinnen und Ärzte mit zunehmendem ökonomischen Druck, politischer Fehlsteuerung und teils eklatantem Personalmangel zu kämpfen. Um in diesem Spannungsfeld nicht nur als Erfüllungsgehilfen in der „Wertschöpfungskette Medizin“ zu agieren, sondern eine verantwortungsvolle Patientenversorgung auch zukünftig sicherstellen zu können, ist mehr denn je eine solide Balance zwischen Wissen und Werten gefragt. Unter dem Motto „Wissen braucht Werte“ diskutieren Expertinnen und Experten auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) aktuelle gesundheitspolitische und medizinische Fragen. Auf der Agenda stehen auch die neuen Risiken von E-Scooter, E-Bike und Co., die Reform der Notfallversorgung, das Implantatregister Deutschland, Digitalisierung und Anforderungen an eine sektorenübergreifende Patientenversorgung. Ebenso Thema sind neue Probleme bei der Patientenversorgung und der Erforschung von schweren Verletzungen (TraumaRegister DGU®) durch den Datenschutz. Der DKOU findet vom 22. bis 25. Oktober 2019 in Berlin statt.

Kongresspräsidenten des DKOU 2019 und Gastgeber auf dem Messegelände Süd in Berlin sind Professor Dr. med. Paul Grützner aus Ludwigshafen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) sowie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), Dr. med. Thomas Möller, Kongresspräsident des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) aus Speyer, und Professor Dr. med. Carsten Perka aus Berlin, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädischer Chirurgie (DGOOC) und stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Der DKOU ist der größte Kongress Europas in diesem Fachbereich. Vertreter aus 60 Nationen kommen jährlich in Berlin zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen und neueste Erkenntnisse in Orthopädie und Unfallchirurgie zu informieren. Die etwa 11 000 erwarteten Kongressteilnehmer können sich in rund 1 800 Präsentationen über die neuesten Erkenntnisse zu Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungs- und Halteapparates informieren. „Wir möchten diese große Plattform intensiv dazu nutzen, um durch Systemänderungen resultierende Schwachstellen in unseren Fächern zu identifizieren und zu diskutieren, wie wir eine qualitativ hochwertige medizinische Betreuung auch in Zukunft gewährleisten können“, erklärt Möller. „Hierzu holen wir auch die Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, insbesondere in diesem Jahr aus den Gastländern Italien und Kanada.“

Neben politischen und ökonomischen Entscheidungen ist die Digitalisierung ein möglicher Lösungsansatz, um wieder mehr Zeit für Patienten zur Verfügung zu haben und die Versorgung weiter zu optimieren. Auf dem Kongress stellen Experten unter anderem vor, wie eine digitale Dokumentation und Organisationsunterstützung die Abläufe im Klinik- und Praxisalltag optimieren kann – etwa durch Apps, Telemedizin, virtuelle Weiterbildung sowie eine sektorenübergreifend vernetzte digitale Patientenakte. „Mittlerweile gibt es etliche digitale Lösungen, die die Arbeit von Ärzten erleichtern und beschleunigen können“, so Perka. „In Ländern wie Schweden werden sie bereits seit Jahren selbstverständlich angewendet. Doch Deutschland hängt hier weit zurück. Hierzulande müssen wir noch etliche bürokratische und juristische Hürden überwinden, um von den neuen Möglichkeiten profitieren zu können.“ In diesem Zusammenhang diskutieren Orthopäden und Unfallchirurgen auch die Auswirkungen von neuen Datenschutzregularien auf die Fortführung des nun 25 Jahre bestehenden TraumaRegisters DGU®) und die ab 2021 geplante Implementierung des Implantatregisters Deutschland (IRG).

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Elektromobilität: „Wir sehen und schätzen natürlich die Chancen dieser neuen Fortbewegungsmöglichkeiten“, erklärt Grützner. „Doch sie bergen auch neue Gefahren.“ So würden nahezu täglich schwere Unfälle mit E-Scootern und E-Bikes registriert. Ärzte berichten auf dem Kongress über neue Verletzungsmuster. Gleichzeitig diskutieren sie Möglichkeiten der Unfallprävention – von einer proaktiven Mitarbeit bei der Planung der Verkehrsführung bis hin zu individuellen Schutzmaßnahmen. So wird auf dem Kongress beispielsweise ein neuartiger Airbag-Helm aus Schweden präsentiert. „Auf Grundlage neuer Helmtests diskutieren wir dann auch die Frage, wie wir künftig Schädel und Halswirbelsäule schützen werden“, so Grützner.

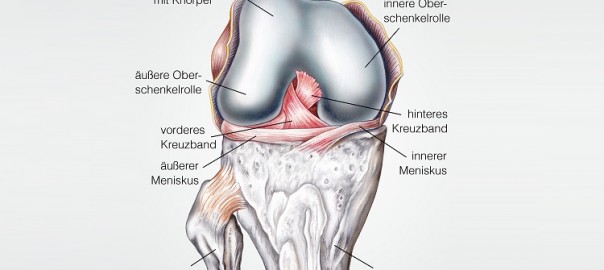

Darüber hinaus informieren Experten über aktuelle Erkenntnisse in der Diagnostik und bei bildgebenden Verfahren, Arthrose, Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule, Schmerz, Endoprothetik, Gelenkverletzungen, Komplikationen und Komorbiditäten, Alterstraumatologie und -orthopädie sowie Traumamanagement. „Es ist uns ein Anliegen, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren jeweiligen Arbeitsgebieten in den Angeboten wiederfinden“, so Möller zur Programmgestaltung des DKOU 2019.

Der DKOU 2019 findet vom 22. bis 25. Oktober 2019 auf dem Messegelände Süd in Berlin statt. Die Anmeldung ist im Internet unter http://dkou.org/eintrittsgebuehren/ möglich.

Kongresspräsidenten DKOU 2019:

Professor Dr. med. Paul Grützner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) sowie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen und Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Dr. med. Thomas Möller, Kongresspräsident des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie in Speyer

Professor Dr. med. Carsten Perka, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädischer Chirurgie (DGOOC), Ärztlicher Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie an der Charité Berlin

Kongress-Schwerpunktthemen:

Diagnostik und bildgebende Verfahren, Wirbelsäule und Schmerz, Arthrose, Integrierte Versorgung und Innovationen, Endoprothetik, Gelenkverletzungen, Alterstraumatologie, -orthopädie, Traumamanagement, Komplikationen und Komorbiditäten

Quelle: Pressestelle DKOU