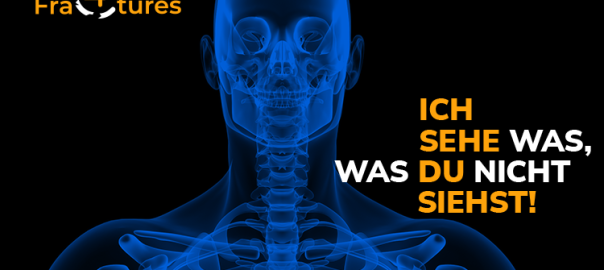

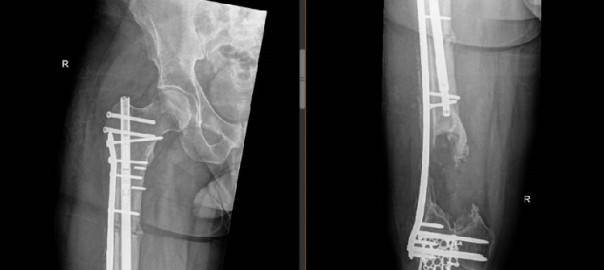

Die Behandlung von Pseudarthrosen bleibt eine Herausforderung in der Unfallchirurgie und Orthopädie. Die operative Behandlung richtet sich nach der betroffenen Körperregion sowie der Schwere des Traumas. Dabei gilt: Je komplexer die Fraktur, desto anspruchsvoller ist die Versorgung, denn es gibt viel zu beachten! Im Vortrag „Pseudarthrose und chirurgische Intervention“ erfahren Sie von Univ.-Prof. Dr. med. Uwe Maus, Düsseldorf, welche chirurgischen Maßnahmen in welchen Fällen sinnvoll sind. Das Online-Seminar ist Teil der beliebten Reihe „Let’s discuss Osteo“ auf dem Fortbildungsportal www.Facts4Fractures.de.

Online-Seminar mit Univ.-Prof. Dr. med. Uwe Maus

Wie kann Ihr genauer Blick dazu beitragen, Pseudarthrosen vollumfänglich abzuklären und die optimale chirurgische Intervention zu wählen? Erfahren Sie es live im Online-Seminar und diskutieren Sie mit. Die CME-Zertifizierung ist beantragt.

Referent: Univ.-Prof. Dr. med. Uwe Maus, Düsseldorf

Datum und Uhrzeit: 5. Juni 2024, 17:00–18:00 Uhr

Moderator: Prof. Dr. med. Christopher Niedhart, Heinsberg

Veranstalter: med-kompakt, unterstützt von Alexion

Das nächste Online-Seminar der Reihe „Let’s discuss Osteo“ ist bereits in Planung:

| 09.10.2024Kraniosynostosen – Ursachen und therapeutische OptionenProf. Dr. med. Tilmann SchweitzerJetzt anmelden |

Sie möchten kein Seminar verpassen? Dann lassen Sie sich unkompliziert und bequem per Mail erinnern und melden Sie sich für den Info-Service an.

Falls Sie nicht live dabei sein können, sind alle Seminare im Nachgang on demand verfügbar. Zuletzt sprach Dr. med. Lothar Seefried über „Seltene Knochenerkrankungen im Praxisalltag“: www.Facts4Fractures.de

Differentialdiagnose Hypophosphatasie

Die chirurgische Intervention ist ein wichtiger Baustein bei der Behandlung von Pseudarthrosen. Doch dafür ist es wichtig zu verstehen, weshalb die Fraktur nicht verheilt ist. Mögliche Ursachen sind beispielsweise eine unzureichende Stabilisierung oder zu frühe Belastung des Bruchs, mangelnde Durchblutung oder Infektionen.1 Doch es gibt eine wichtige, oft übersehene Differentialdiagnose: Hypophosphatasie (HPP). Diese fortschreitende und seltene Knochenmineralisierungsstörung kann schwere Auswirkungen auf verschiedene Körperfunktionen haben.2,3,4 Durch einen Mangel an alkalischer Phosphatase kommt es bei den Patient:innen zur Osteomalazie, welche wiederum Knochenbrüche und Pseudarthrose begünstigen kann. Ein Warnsignal ist eine erniedrigte alkalische Phosphatase.2,3,4,5,6,7

Erfahren Sie kurz und bündig mehr zu Diagnostik und klinischem Erscheinungsbild von HPP.

Die Diagnose seltener Erkrankungen ist oft ein langer Weg. In der aktuellen Episode von „Let’s talk Osteo“ diskutiert ein Arzt mit seiner HPP-Patientin darüber, wie sie diesen erlebten. Was waren die ersten Anzeichen? Wo wurde falsch abgebogen? Und was führte schließlich zum Ziel? Das bespricht Prof. Dr. med. Dr. h.c. Christian Wüster mit seiner Patientin, die erst nach vielen Umwegen die korrekte Diagnose HPP erhielt. Freuen Sie sich auf eine inspirierende und informative Diskussion!

Forum Knochenstoffwechsel: Jetzt herunterladen

Welche Laborwerte sollten Sie bei Knochenstoffwechselerkrankungen besonders beachten? Und wie sind diese zu deuten? In der aktuellen Ausgabe des „Forum Knochenstoffwechsel“ finden Sie die wesentlichen Informationen kompakt aufbereitet. Erfahren Sie außerdem, welchen Einfluss Bewegung und Muskelaktivität auf die Knochengesundheit hat und wie gezielte Fördermaßnahmen das Muskel-Knochen-Zusammenspiel verbessern. Hier können Sie auch vom wohl berühmtesten Bergsteiger „Ötzi“ lernen. Holen Sie sich jetzt das e.PDF.

_____________________________________________________________

Quellenverzeichnis:

1 Rüter A et al., Chirurg. 1999; 70:1239-1245.

2 Briot K et al., Arch Pediatr. 2017; 24(5S2):5S71-5S73.

3 Bianchi ML et al., Osteoporosis International. 2020; 31:1445-1460.

4 Beck C et al., Open Bone J. 2009; 1:8-15.

5 Weber TJ et al., Metabolism. 2016; 65:1522-1530.

6 Högler W et al., BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20:80.

7 Seefried L et al., JBMR. 2020; 35:2171-2178.