Trotz kontinuierlicher Innovationen im Bereich der operativen Hüft- und Knie-Endoprothetik (u. a. minderinvasive Zugänge, neuartige Gleichpaarungen, Prothesentypen, Navigation/Robotik, KI) sind weitere Outcome-Verbesserungen nur noch begrenzt zu realisieren. Die erwarteten Optimierungs-Potentiale liegen hier bei nur noch ca. 2–3 %. Dies ist vor allem den bereits jetzt sehr hohen Erfolgsraten dieser

operativen Verfahren zuzuschreiben.

Folgende Fragen stehen daher aktuell im Raum:

- Lassen sich durch eine strukturierten Prähabilitation vor einer Prothesenimplantation und einer optimierten perioperativen Therapie weitere Verbesserungspotentiale erzielen?

- Zu welchem Zeitpunkt beginnt die eigentliche „Prähabilitation“ und welchen Zeitraum bzw. Intensität nimmt diese in zukünftigen Patientenpfaden ein?

- Wie sollte idealerweise zwischen den allgemeinen konservativen Therapiemaßnahmen, den prähabilitativen Strategien und den direkt perioperativen Maßnahmen unterschieden

werden?

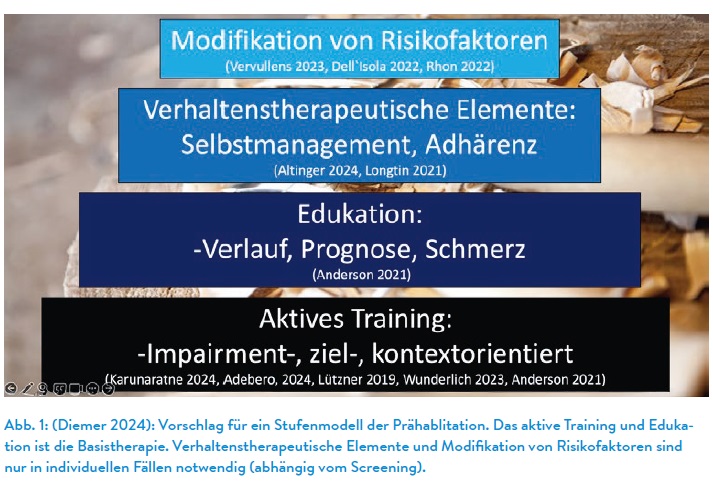

Eine aktuelle Arbeit aus dem British Journal of Anaesthesiology (BJA) weist darauf hin, dass unter dem Begriff der Prähabilitation ein „Prozess gemeint ist, der sich von der Diagnose bis zur Operation erstreckt und aus einer oder mehreren präoperativen Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung, psychologische Strategien und Atemtraining“ besteht.

Welche „präoperativen Maßnahmen“ in den Prozess der Prähabilitation eingeschlossen werden, ist im Artikel beschrieben, nach Meinung der Autoren jedoch – zumindest zum aktuellen Zeitpunkt – noch nicht abgeschlossen. Insbesondere, da neben den genannten Maßnahmen die Diskussion um andere positiv modulierende Faktoren (u. a. Traditionelle Chinesische Medizin, Manuelle Medizin, schlafregulierende Maßnahmen, Laborwerteoptimierung) gerade erst begonnen hat.

Dieser Artikel fokussiert sich daher vornehmlich auf die Themen der PRÄhabilitation, die in der Übersichtsarbeit im BJA bereits herausgearbeitet wurden. Den Stellenwert der Atmung werden wir zu einem anderen Zeitpunkt in der Info-Heftreihe des BVOU aufgreifen, dafür widmen sich zwei ergänzende Kapitel dieses Artikels dem des perioperativen Managements sowie dem Monitoring von Patientenpfaden zur Optimierung und/oder Unterstützung des operativen Outcomes.

Für die Bewegungstherapie zeigen aktuelle Arbeiten, dass die Prähabilitation aktuell vorwiegend in drei medizinischen Fachbereichen angewandt wird: Der Geriatrie, der Viszeralchirurgie und in unserem Fachgebiet. In O&U betrifft dies Untersuchungen zum Hüft- und Kniegelenkersatz, der vorderen Kreuzbandplastik, dem femoroacetabulären Impingement und lumbalen Wirbelsäulenoperationen.

Die Ziele der Bewegungstherapie sind hierbei:

a) die kardiopulmonalen, muskulären und funktionellen Kapazitäten des Patienten zu verbessern, um die körperliche Leistungsfähigkeit und vorhandene Reserven vor einer belastenden Operation zu steigern, Operationsrisiken zu minimieren und das individuelle „Outcome“ zu verbessern.

b) Es sollen positive Auswirkungen auf die postoperative Genesung generiert werden, sodass der Patient schneller und früher wieder leistungsfähig wird (weniger Krankheitstage, weniger Rehabilitationskosten, frühere Berufs-/Sportaufnahme, raschere Alltagsfähigkeit).

c) Es könnten zusätzliche positive Effekte wie z. B. ein geringerer (Schmerz-)Medikamentenverbrauch und eine größere Zufriedenheit nach der Operation möglich werden.

Bisher fehlen klare Standards hinsichtlich bewegungstherapeutischer Maßnahmen in den verschiedenen Anwendungsbereichen unter individueller Berücksichtigung von Art, Umfang, Intensität und Beginn. Meist werden Mischformen von Kraft-, Koordinations-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining zu unterschiedlichen Anteilen genutzt. Diese werden in manchen Studien durch eine Kombination von Therapien im Wasser sowie edukativen Maßnahmen (Modifikation von Risikofaktoren, Schmerz, Umgang mit Schmerz, Pathologie etc.) unterstützt.

In Hinblick auf die jeweilige Durchführung der einzelnen therapeutischen Maßnahmen fehlen bislang allgemeingültige Parameter zum internationalen Vergleich. In systematischen Reviews und RCTs findet man große Unterschiede vor allem hinsichtlich des Behandlungsbeginns, der Behandlungsdauer und -intensität, den Strukturen bzw. Organisationsformen sowie den allgemeinen Therapieansätzen. Aktuell fehlt ein internationaler Konsens, ob die Prähabilitation erst mit Beginn der Indikation zur Operation, bereits mit der ersten Diagnosestellung und/oder im Verlauf der ersten konservativen Therapie beginnen sollte. Für die Anwendedauer werden Zeiten zwischen 1–12 Wochen und für die Trainingsfrequenz Angaben von 1–5 Kontakten pro Woche genannt. Interventionen können hierbei sowohl als Individual- als auch Gruppenmaßnahmen stattfinden. Zur Optimierung spezifischer Anwendungskonzepte drängen in neuerer Zeit verstärkt Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen (DIGAs) auf den Markt und auch die „Telerehabilitation“ findet maßgebliche Unterstützer.

In der Gesamtschau konnten für die Bewegungstherapie als Bestandteil einer strukturierten Prähabilitation durchaus kurzfristige positive Effekte aufgezeigt werden, in mittel- und langfristigen Nachuntersuchungszeitraum sind diese Effekte allerdings weit weniger ausgeprägt als erhofft und in Teilen sogar kaum nachweisbar. Allein für das Kollektiv der hochbetagten und multimorbiden (sogenannten „Frailty“) Patienten sind die positiven Effekte und ökonomischen Vorteile einer strukturierten Bewegungstherapie im Rahmen der Prähabilitation beim Gelenkersatz bereits nachgewiesen.

Ernährung

Aktuelle Arbeiten weisen darauf hin, dass der präoperative Ernährungszustand ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, um das Outcome – auch und gerade nach Gelenkersatzoperationen – weiter zu verbessern. Während in der Viszeralchirurgie mehr

als ein Viertel aller Patienten die sich Tumoroperationen unterziehen müssen ein metabolisches Risiko – zumeist aufgrund eines Gewichtsverlusts aufweisen-, liegt bei Patienten vor Hüft- und Knie-TEP eher eine Fehlernährung mit begleitender Adipositas vor. Beispielhaft sei hier auf eine nicht selten auftretende Proteinmangelsituation trotz starkem Übergewicht hingewiesen. Der bekannte „BMI“ als international vergleichbarer Maßstab der Adipositas wird zudem in der neueren Literatur nicht völlig unkritisch gesehen und es werden Alterativen diskutiert.

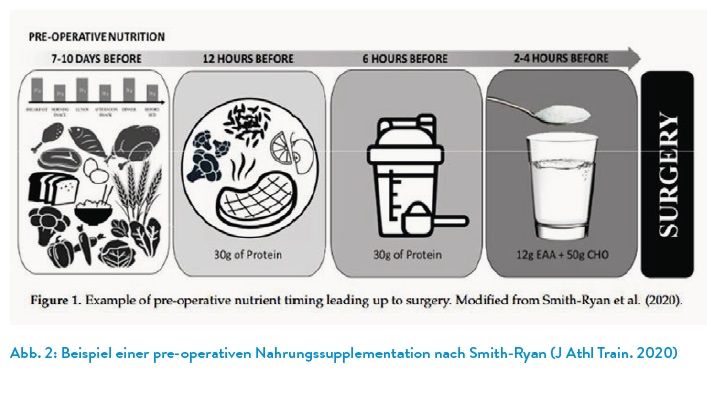

Auch bei Patienten aus O&U stellt die Optimierung der präoperativen Protein- & Kohlenhydratzufuhr ein Schlüsselelement dar. Während ein präoperatives Ernährungsscreening mit Erfassung des Ernährungsstatus zu empfehlen ist, ist der Zeitpunkt des Beginns einer präoperativen Ernährungstherapie im Rahmen der strukturierten Prähabilitation noch in einer kritischen Diskussion.

Grundsätzlich wird hier der Gedanke verfolgt, dass die präoperative Ernährungssituation verbessert und ein Mangelzustand und/oder einer Fehlregulierung entgegengewirkt werden soll.

Folgende Strategien sind als Ziele einer personalisierten Ernährungsoptimierung im Rahmen einer strukturierten Prähabilitation bislang gefordert bzw. definiert:

a) die systemischen und lokalen Effekte die ein chirurgischer Stress auf das Immunsystem hat, sollen besser kontrolliert und gesteuert werden

b) die postoperative Genesung soll durch eine Optimierung der Voraussetzungen für eine raschere Wundheilung sowie lokaler und systemischer Regenerationsprozesse beschleunigt werden

Im Vordergrund steht hier die Komplikationsvermeidung und / oder –reduktion.

Die Evidenz der spezifischen Diagnostik von relevanten Ernährungsparametern durch Bestimmung von Laborwerten (z. B. präoperatives Serumalbumin, HbA1c, Vit D), einer bioelektrische Impedanz Analyse und der Erstellung eines „nutritions scores“ wie Sie die ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolismen) etabliert hat, sind aktuell noch als schwach einzuordnen. Gleiches gilt für die Frage der erforderlichen

Substitution.

Die ESPEN Definitionen eines hohen metabolischen Risikos beim chirurgischen Patienten lauten:

- Gewichtsverlust >10–15 % innerhalb von 6 Monaten,

- BMI <18,5 kg/m2,

- Subjective Global Assessment (SGA) C oder NRS >5 und

- präoperatives Serumalbumin <30 g/l (nach Ausschluss Leberoder Niereninsuffizienz)

Die Definition der WHO in Bezug auf die „Schwellenwerte“ für unterernährte Patienten sind:

- eine Serum-Gesamtlymphozytenzahl <1.500 Zellen/mm3,

- eine Serum-Albuminkonzentration von <3,5 g/dl,

- ein niedriger Serum-Präalbuminspiegel (< 10 mg/dL) und

- ein Serumtransferrinspiegel <200 mg/dl

Beim Vorliegen eines der o. g. Faktoren sollte ein elektiver Gelenkersatz bis zu Korrektur des Ernährungsdefizits verschoben werden.

Aktuell liegt keine gute Evidenz für die Zusammensetzung einer mehrwöchigen präoperativen Ernährungstherapie vor. Eine über den Tag verteilte Proteinzufuhr von 1,2–1,5g/kg/Tag aus hochwertigen Proteinquellen wird in den ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) Protokollen empfohlen, um sicherzustellen, dass der Proteinbedarf vor der Operation ausreichend gedeckt ist.

Neben der ausreichenden Proteinzufuhr sind im Focus neuerer Untersuchungen u. a. die Supplementation immunmodulierender Substrate wie Omega-3-Fettsäuren und auch

Mikronährstoffe (Vit. C, Vit. A, Zink) zu nennen, die eine nachweisliche Rolle bei der Wundheilung spielen. So kommt Vitamin C als Co-Faktor bei der Hydroxylierung der Aminosäuren Lysin und Prolin und bei der Ausbildung stabiler Kollagenfibrillen eine zentrale Rolle im Wundstoffwechsel zu.

Psychosoziale Unterstützung

Obwohl die Implantation von Hüft- und Kniegelenken in den meisten Kliniken sehr standardisiert abläuft und zur Routine geworden ist, findet die Tatsache, dass dieser Eingriff für einen großen Teil der Patienten ein sehr einschneidendes Lebensereignis darstellt immer noch kaum Berücksichtigung. Dies ist in Hinblick auf den Einfluss und die Effekte der psychischen Verfassung eines Patienten vor einer Operation (u. a. Depressive Stimmungslage, pathologische präoperative Angst) durchaus überraschend. Auch die Kostenträger haben diesen Aspekt bisher – zumindest nach Ansicht der Autoren – recht wenig berücksichtig.

Die Einstellung und Erwartungshaltung vor einem elektiven Eingriff differieren vielfach nicht unerheblich zwischen Patienten und Operateur. Die Zeit vor einem operativen Eingriff ist für den Patienten häufig von starken Gefühlen begleitet: Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und eine größere Verletzlichkeit auf der einen Seite und zugleich das Grundgefühl der Hoffnung auf der anderen Seite kennzeichnen seinen seelischen Zustand. Diese Gefühle findet sich in allen Patientenkollektiven, auch wenn keine definierte psychische Erkrankung besteht. Für das subjektive, vom Patienten wahrgenommene Ergebnis seiner Operation ist die präoperative Erwartung entscheidend. Es gilt hier das reale und erwartete Endergebnis und den Zeitverlauf der Operation möglichst realistisch darzustellen. Der rüstige Senior wird mit seiner Hüftprothese möglicherweise nicht mehr Tennis spielen können, entgegen seiner eigenen Erwartung. Hier besteht die Aufgabe der Prähabilitation darin, sich mit den Hoffnungen und Erwartungen des Patienten auseinanderzusetzen, um gemeinsam eine möglichst realistische Voraussage eines Operationsergebnisses zu ermöglichen, ohne die Aussicht auf ein dem Lebenskonzept des Patienten entsprechenden gutes Leben in Frage zu stellen. Dabei ist wichtig, über die zu erwartenden Verbesserungen der Lebensqualität zu sprechen, ohne auszublenden, dass es Funktionen und Fähigkeiten geben wird, die auch nach erfolgreicher Operation vermutlich nicht mehr erreichbar sind. Positive Ziele können helfen, die Motivation in der postoperativen Rehabilitation zu stärken, auch dann, wenn bestimmte Funktionen möglicherweise nicht vollständig wiederhergestellt werden können, aber eine gute Alltagsbewältigung durchaus wieder möglich sein wird. Ziel sollte es sein, den Patienten in der kürzest möglichen Zeit wieder in ein für ihn normales, adäquates Leben zurückführen zu können und damit auch die Ressourcen des Gesundheitssystems optimal einzusetzen – sowohl was die personellen wie auch die institutionellen Ressourcen betrifft. Die Basis jeder therapeutischen Arzt-Patientenbeziehung ist Vertrauen und eine realistische Zuversicht. Dies gilt es in der Prähabilitation zu erreichen. Der Vermittler dieser Haltung ist der Arzt, der den therapeutischen Prozess – ob Operation oder konservative Behandlung – in seinen Einzelheiten kennt, der sich aber gleichzeitig in die Psyche des Patienten hineinversetzen kann und seine Ängste und Bedenken ernst nimmt. Der bedeutende Einflussfaktor der psychischen Verfassung vor einer Operation auf die Ergebnisse derselben sollte nach Ansicht der Autoren daher ein wesentlicher Bestandteil einer zukünftigen strukturierten Prähabilitation sein. Die Studienlage und Evidenz hierzu sind aktuell insgesamt noch als nicht ausreichend zu bezeichnen. Es wäre daher wünschenswert die wissenschaftliche Analyse weiter zu stärken und bei klarerer Evidenz in der Folge der Psychosomatik in zukünftigen Patientenpfaden einen größeren Stellenwert einzuräumen. Idealerweise wird zukünftig die präoperative psychische Evaluation integraler Bestand neuartiger Patientenpfade sein.

Perioperatives Management bzw. Therapie:

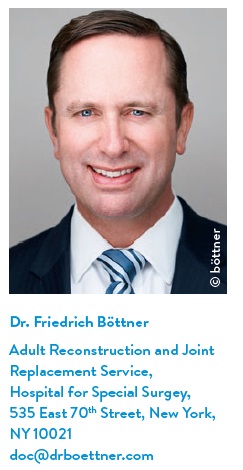

In den letzten Jahren hat das Interesse zur Optimierung des perioperativen Managements in der Endoprothetik deutlich zugenommen. Als Ziele sind hier die Reduktion von Komplikationen und Ausfallraten, sowie die Verbesserung von Patientenabläufen genannt. Da es sich hier um recht neue Konzepte handelt, liegen hier nicht selten Überschneidung mit der strukturierten Prähabilitation vor. Das Komitee „perioperatives Management“ der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik (AE) hat im letzten Jahr eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und zu aktuellen Themen des perioperativen Management bei Hüft- und Knieprothesenimplantation Empfehlungen erarbeitet. Diese wurden in diesem Jahr in der Zeitschrift „die Orthopädie“ publiziert. In diesem Kurzbeitrag sollen einige der Hauptempfehlungen zusammengefasst werden.

Zur Reduktion der Rate an Infektionen nach Endoprothesenimplantation konnte herausgearbeitet werden, dass ein Abstand von mindestens 6 Wochen – besser 3 Monaten – nach einer intraartikulären Injektion (jedweder Art) bis zu einer geplanten Endoprothese gewährleistet sein sollte. Auch sollte nach einer Arthroskopie angestrebt werden eine Endoprothese erst mehrere Monate (6, besser 9) zu implantieren. Die Einhaltung dieser Vorgaben führt nicht nur zu einer Reduktion von Infektionen, sondern auch zu nachweislich besseren klinischen Ergebnissen.

Eine Metallentfernung sollte – falls sinnvoll möglich – zweizeitig erfolgen, da das einliegende Metall, häufig kontaminiert ist und somit ein erhöhtes Risiko für eine periprothetische Infektion darstellt.

Es konnte klar ausgearbeitet werden, dass eine perioperative Optimierung eines bereits diagnostizierten Diabetes mellitus zu einer Reduktion der internistischen Komplikationen und periprothetischen Infektionen führt. Vor einer elektiven Endoprothese empfiehlt die Arbeitsgruppe daher einen HbA1c Wert von unter 8 %.

Es ist schon seit längerem bekannt, dass Nikotinkonsum das Risiko vor allem für anästhesiologische perioperative Komplikationen erhöht. Die Arbeitsgruppe der AE konnte aufzeigen, dass eine Einstellung des Nikotinkonsums mindestens 4 Wochen vor der Operation bereits zu einer deutlichen Reduktion der periprothetischen Infektionen führt. Wenn das relative Risiko für eine Infektion beim Nichtraucher bei 1,0 liegt, liegt dieses

für einen Raucher bei 2,0 und für einen ehemaligen Raucher, der mindestens 4 Wochen vor der OP das Rauchen eingestellt hat, bei 1,5.

Zur Reduktion von allgemein-internistischen Komplikationen sollte der Alkoholkonsum ebenfalls deutlich reduziert, wenn nicht gar vollständig eingestellt werden. Diese Schlussfolgerung berücksichtig die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin aus 2024, welche erstmalig keine Minimaldosis von Alkohol aufführen konnte, welche als gesundheitlich unbedenklich eingeschätzt wird.

Obwohl die Transfusionsrate bei primären Endoprothesenimplantationen in den letzten Jahren deutlich reduziert werden konnte, liegt der sogenannte „hidden blood loss“ bei der Implantation einer Endoprothese im Durchschnitt immer noch bei knapp unter 1000 ml. In der Konsequenz sollte deshalb auch für die Patientengruppe der primären Endoprothese in den Kliniken ein sogenanntes „patient blood management“ etabliert sein, um Patienten mit einer Anämie zu identifizieren und gegebenenfalls einer präoperativen spezifischen und individuellen Therapie zuzuführen.

Die sorgfältige Vorbereitung der Haut vor der Operation ist ein weiterer Baustein zur Reduktion der Komplikationen bei der Endoprothesenimplantation (u. a. Infektionen). Das Komitee der AE empfiehlt hier ein sogenanntes „Precleaning“ mit Chlorhexidin oder Octenidin vor der Operation. Auch die Art der Rasur sollte beachtet werden, die Arbeitsgruppe empfiehlt hier nur ein Kürzen der Haare und keine vollständige Rasur.

Die Rate an Patienten mit Adipositas oder morbider Adipositas, bei denen die Indikation zur Endoprothetik besteht nimmt auch in Deutschland stetig zu. Dieses Thema ist komplex, weil die Infektionsrate bei Patienten schon ab einem BMI von über 30 ansteigt und bei einem BMI von über 40 weiter erhöht ist. Für die Hüftendoprothetik zeigen einige Arbeiten sogar eine bis zu 4-fach Steigerung an Infekten bei diesen Patientenkollektiven. Dennoch zeigen neuere Arbeiten, dass gerade diese Patienten in gleichem Ausmaß wie normgewichtigem Patienten vom Gelenkersatz profitieren. Hier muss zukünftig eine differenzierte Indikationsstellung und ggf. eine präoperative Risikostratefizierung erfolgen, eine Optimierung der Risikofaktoren ist zweifellos obligat.

Es überrascht ein wenig, dass aktuelle Studien mit stark übergewichtigen Patienten sowohl bei einer Gewichtsabnahme mit konservativen Methoden, wie auch durch die bariatrische Chirurgie das Komplikationsrisiko bei diesem selektiven Patientengut nicht reduziert. Eine Ursache könnte darin begründet sein, dass es durch diese Maßnahmen zu einer Mangelernährung kommt. Auch leiden viele adipöse Patienten unter einer sogenannten „paradoxen Mangelernährung“ (siehe oben), da sie sich häufig sehr fettreich ernähren aber einen Mangel an Vitaminen und Proteinen aufweisen. Es gilt also gerade bei diesen Patienten – vermutlich wie bei allen anderen Endoprothesenpatienten – die Ernährung präoperativ zu optimieren. Zu welchem Zeitpunkt hiermit begonnen werden soll und welche Parameter bestimmt bzw. optimiert werden soll bleibt aktuell noch offen. Die Arbeitsgruppe der AE und auch andere Arbeitsgruppen konnten aufzeigen, dass eine Mangelernährung, oder schon allein ein Vitamin- D-Mangel das Risiko für perioperative Komplikationen erhöht. Der Justierung des Vit. D Spiegels ist daher präoperativ eine besondere Beachtung zu schenken.

Monitoring:

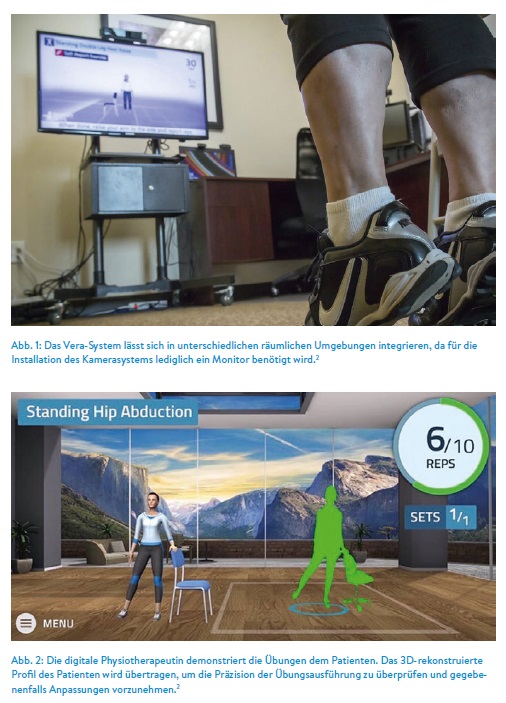

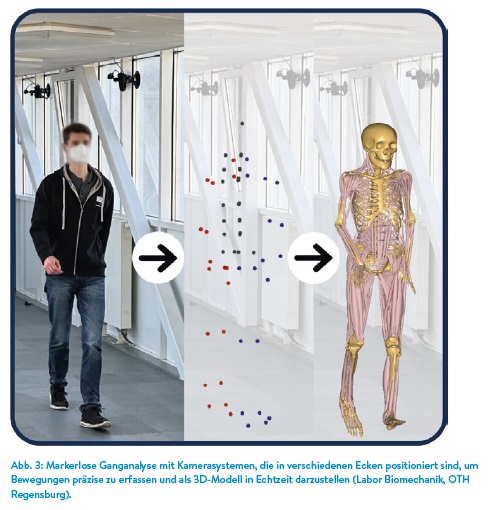

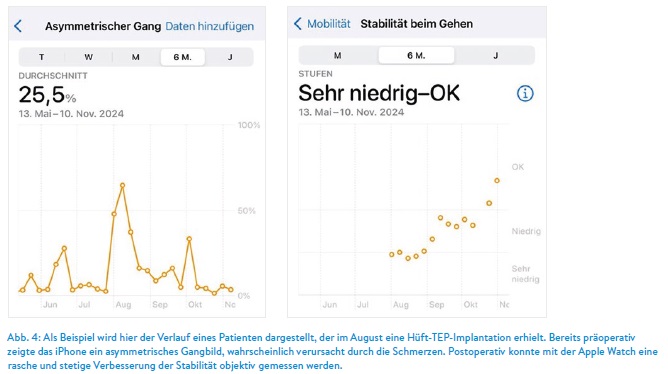

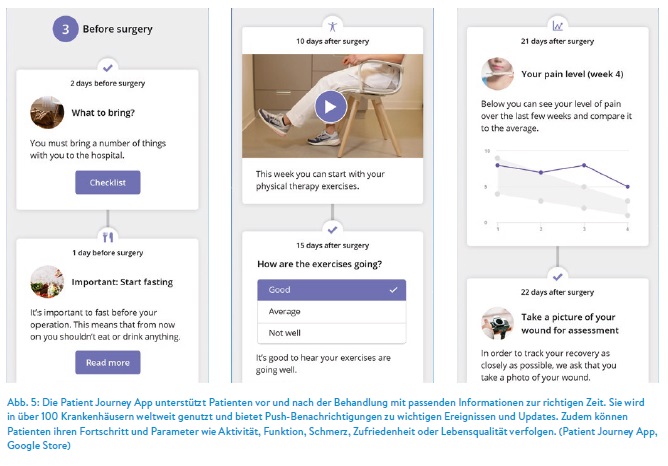

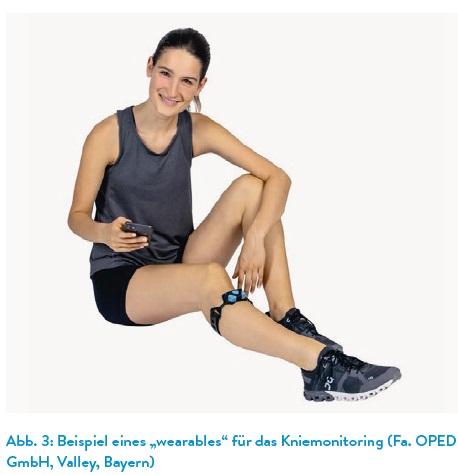

Ein häufiges Problem in der klinischen Umsetzung von Prähabilitationsprogrammen ist neben der Finanzierung auch die infrastrukturelle Umsetzung, das Sicherstellen der Patientencompliance und der Erhalt objektiver Daten. Eine in der Regel 6- bis 8-wöchige präoperative ärztliche und / oder therapeutische Betreuung ist in der Praxis oder Klinik kaum realisierbar und bisher auch nicht finanzierbar. Eine mögliche Lösung bieten hier digitale Therapie- und Edukationsansätze, die es den Patienten ermöglichen, Maßnahmen jederzeit im häuslichen oder auch klinischen Umfeld anzuwenden. Aktuelle Arbeiten konnten aufzeigen, dass Patienten digitale Trainingsvarianten gegenüber der herkömmlichen Therapie beim Physiotherapeuten vorzogen. Durch Kombination mit Inertialsensoren können zudem objektive Bewegungsdaten erfasst und dem Behandler sowie ggf. direkt zum Feedback für Patienten genutzt werden.

Die „International Prehabilitation and Perioperative Exercise Testing Society“ (iPOETTS, London) weist darauf hin, dass digitale Lösungen der Schlüssel zur Verbesserung elektiver chirurgischer Eingriffe sein können. Sie plädieren dafür, dass alle Patienten Zugang zu einer sogenannten „OP-Schule“ haben sollten – entweder persönlich, per Fernzugriff oder in hybrider Form. Insbesondere zur Bewältigung von Risikofaktoren für Komplikationen wie dem Rauchen, einem übermäßigen Alkoholkonsum und dem Übergewicht werden zunehmend App-basierte Programme angeboten. Der tatsächliche Effekt dieser Maßnahmen muss jedoch noch in entsprechenden Studien untersucht werden.

Zusammenfassend kann aber zum jetzigen Zeitpunkt bereits festgehalten werden, dass digitale Prähabilitationsprogramme im Vergleich zur konventionellen Vorbereitung ohne Intervention zu einer Verkürzung des Krankenhausaufenthalts und zu einem besseren Allgemeinzustand bei der Entlassung in der Interventionsgruppe führen. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die Patienten frei entscheiden konnten, welchem Behandlungsarm sie zugeordnet werden wollten, wodurch ein „Motivations-Bias“ nicht ausgeschlossen werden kann.

Zusammenfassung:

- Optimierungspotentiale der modernen elektiven Hüft- und Knieendoprothetik sind sowohl in einer strukturierten Prähabilitation wie auch verbesserten perioperativen Diagnostik und Therapie zu sehen

- Eine klare Definition und Abgrenzung der Prähabilitation von rein perioperativen und / oder konservativen Therapieformen ist ebenso sinnvoll wie eine Bestimmung von Anwendezeiten und Anwendeintensität um eine internationale Vergleichbarkeit

möglich werden zu lassen - Die Bedeutung und die Effekte einer reduzierten psychischen Verfassung eines Patienten vor einer Operation ist in einigen guten Studien bereits aufgezeigt – eine Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich wäre zukünftig wünschenswert

- Welchen Stellenwert der Ernährungsoptimierung, der Labordiagnostik, der Möglichkeit eines präoperativen genetischen „profilings“, weiteren konservativen Therapieformen (u. a. TCM, MM, Hypnose, Schlafregulierung) sowie vor allem der Psyche und des digitalen Gesundheitsmanagements zukommt bleibt vorerst abzuwarten.

- Digitale und/oder additive telemedizinische Anwendungen werden zukünftig unzweifelhaft an Bedeutung gewinnen

Literatur bei den Verfassern