Der wachsende Druck in der ambulanten Versorgung

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist längst keine düstere Zukunftsprognose mehr, sondern bereits Realität – spürbar in nahezu allen Arztpraxen und Klinikambulanzen. Besonders gravierend ist der Mangel an Medizinischen Fachangestellten (MFAs) und medizinischen Schreibkräften – Berufsgruppen, die maßgeblich zur Organisation, Dokumentation und Abrechnung beitragen. Genau hier fehlt es jedoch zunehmend an Personal.

Gleichzeitig steigt der bürokratische Aufwand durch gesetzliche Vorgaben wie die elektronische Patientenakte (ePA) stetig an. Parallel geraten viele Praxen durch steigende Betriebskosten unter wirtschaftlichen Druck. Die Folge: zunehmende Belastung des medizinischen Personals und immer weniger Zeit für die eigentliche Patientenversorgung.

Elektronische Patientenakte: Dokumentation wird zur Dauerbelastung

Mit der verpflichtenden Einführung der ePA sind Arztpraxen dazu angehalten, medizinische Dokumente – etwa Befundberichte – zeitnah digital bereitzustellen. Diese neue Anforderung verursacht einen erheblichen Mehraufwand, der angesichts der angespannten Personalsituation kaum noch zu bewältigen ist.

Die ePA verlangt nicht nur formale Korrektheit, sondern auch eine präzise, strukturierte und lückenlose Dokumentation – eine Herausforderung, die insbesondere kleinere und mittelgroße Praxen zunehmend überfordert.

Wirtschaftlicher Druck nimmt zu

Auch wirtschaftlich geraten viele Praxen stärker unter Druck. Laut aktuellem Zi-Praxis-Panel (ZiPP) sind die realen Jahresüberschüsse zuletzt um 4,8 Prozent gesunken. Die Personalkosten machen inzwischen rund 58 Prozent der Gesamtausgaben aus – ein historisch hoher Wert.

Zusätzlich belasten inflationsbedingte Preissteigerungen sowie neue bürokratische Vorgaben den laufenden Betrieb. Für viele Kolleginnen und Kollegen bedeutet das nicht nur wirtschaftliche Engpässe, sondern auch einen spürbaren Verlust an beruflicher Zufriedenheit.

Dokumentationsqualität leidet – mit Folgen für die Versorgung

Die Auswirkungen des Personalmangels zeigen sich im Praxisalltag deutlich: Dokumentationen sind unvollständig oder fehlerhaft, Leistungen werden nicht korrekt erfasst, Diagnosen nicht ordnungsgemäß verschlüsselt.

Das führt nicht nur zu finanziellen Einbußen, sondern auch zu Verzögerungen in der Kommunikation mit Zuweisenden sowie Patientinnen und Patienten. Besonders in Praxen mit hohem Patientenaufkommen kann das den Ablauf erheblich stören – zum Nachteil aller Beteiligten.

Sprechstunden-KI als digitale Kollegin

Eine vielversprechende Antwort auf diese Herausforderungen bietet die Automatisierung durch Künstliche Intelligenz. Die Sprechstunden-KI Eudaria übernimmt zeitraubende administrative Aufgaben und entlastet so das medizinische Personal spürbar.

Mithilfe eines Raummikrofons wird das Arzt-Patienten-Gespräch in Echtzeit aufgezeichnet, transkribiert und analysiert. Relevante Inhalte – Anamnese, Befund, Diagnose und Therapie – werden extrahiert und automatisch zu einer strukturierten Dokumentation zusammengeführt. Nicht-medizinische Gesprächsinhalte – etwa Small Talk zur Bundesliga oder zum Wetter – werden dabei zuverlässig ausgefiltert. So entsteht eine vollständige, hochwertige Sprechstundendokumentation – ohne zusätzlichen Aufwand für das Praxisteam.

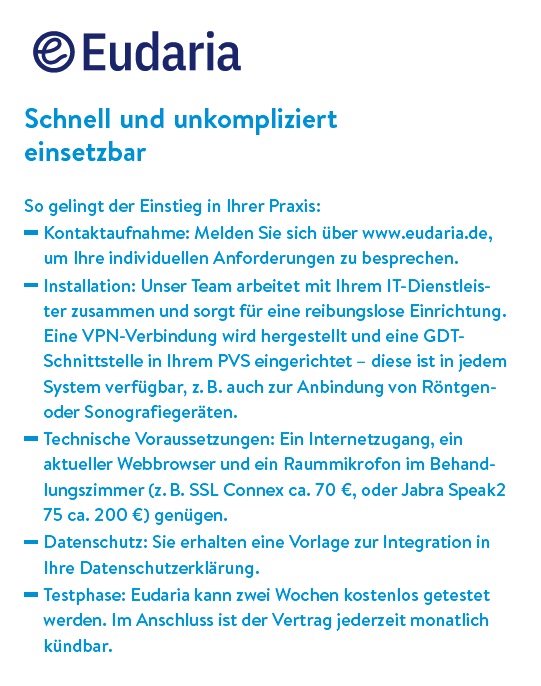

Integration in bestehende Systeme

Eine sinnvolle Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn neue Lösungen nahtlos in bestehende Systeme integriert werden können. Eudaria wurde deshalb von Beginn an so entwickelt, dass eine direkte Anbindung an gängige Praxisverwaltungssysteme

(PVS) möglich ist.

Eudaria bietet derzeit Integrationen mit verschiedenen PVS an. Aus dem Hause Medatixx unterstützen wir: medatixx, x.isynet und x.vianova. Von CompuGroup Medical (CGM) sind Medistar und Turbomed kompatibel. Zusätzlich integrieren wir T2med, Medical Office, tomedo® und Data-AL. Da kontinuierlich neue Systeme hinzukommen, empfehlen wir, bei Interesse einfach nachzufragen.Dank dieser breiten Kompatibilität können automatisiert erstellte Dokumentationen direkt in die bestehende PVS-Umgebung übernommen werden – ein echter Effizienzgewinn im Alltag.

Datenschutz auf höchstem Niveau

Gerade bei sensiblen Gesundheitsdaten hat Datenschutz oberste Priorität. Eudaria verfolgt einen konsequent datensparsamen Ansatz und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen:

- Alle Daten werden verschlüsselt und ausschließlich in DSGVO-konformen Cloud-Umgebungen gespeichert.

- Die Übertragung erfolgt über eine geschützte VPN-Verbindung.

- Gesprächsinhalte werden nach ärztlicher Freigabe der Dokumentation automatisch gelöscht.

So bleibt die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten jederzeit gewahrt – bei maximaler Effizienz.

Exklusiver Vorteil für BVOU-Mitglieder

Mitglieder des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) erhalten bei Abschluss eines Nutzungsvertrags 10 % Rabatt auf alle Eudaria-Produkte. Damit möchten wir gezielt die digitale Weiterentwicklung innerhalb unserer Fachgruppe unterstützen.

Über Eudaria

Im Gegensatz zu großen Konzernlösungen wurde Eudaria direkt aus dem Versorgungsalltag heraus entwickelt. Die Orthopäden und Unfallchirurgen Dr. med. Tom Jansen (Köln) und Dr. med. Gerd Rauch (Kassel) haben Eudaria gemeinsam mit den KIExpert: innen Dr. rer. nat. Benjamin Cabrera und Lara Jansen konzipiert.

Ziel ist es, mithilfe Künstlicher Intelligenz die Dokumentation und Abrechnung in Praxen und Ambulanzen effizient zu automatisieren – und damit mehr Zeit für die ärztliche Tätigkeit zu schaffen.

Zum BVOU-Mitgliedervorteil