Gemeinsame Stellungnahme von

- des Beratungsausschusses der DGOOC für das Handwerk Orthopädieschuhtechnik

- der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)

- der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)

- des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)

- der Deutschen Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung (DGIHV)

- des Zentralverbandes für Orthopädieschuhtechnik (ZVOS)

- der Vereinigung Technische Orthopädie der DGOU

Pressemitteilung als PDF – hier klicken

Zentrale Forderung:

Die individuelle und fachlich versierte Betreuung durch Arzt und Orthopädie(schuh)techniker ist bei der

Versorgung mit Hilfsmitteln zwingend erforderlich. Dies gilt auch und insbesondere bei der Versorgung

von Fußproblemen mit Einlagen.

Online-Einlagen ohne die individuelle Druckabnahme, Herstellung, Anpassung und Abnahme durch Arzt und Orthopädie(schuh)techniker sind in dieser Hinsicht nicht geeignet und gefährden den Behandlungserfolg und den Patienten.

Anlass für diese Stellungnahme sind Verträge der Krankenkassen TK und BARMER mit einem industriellen Anbieter von Einlagenversorgungen, die online erstellt werden sollen.

Fragestellung:

- Können Einlagenversorgungen gesundheitliche Schäden zur Folge haben, wenn Abdruck und Abgabe ohne direkte physische Anwesenheit von fachlich qualifiziertem Personal (Orthopädieschuh/-techniker oder Arzt) erfolgen?

- Können zweidimensionale Fußabdrücke (Blauabdruck oder ähnliche Methoden, bspw. Kohlepapier) von Patienten selbst so erstellt werden, dass sie eine medizinisch relevante Aussagekraft für eine ausreichende und zweckmäßige individualisierte Einlagenversorgung besitzen?

- Kann auf der Basis von zweidimensionalen Fußabdrücken (Blauabdruck oder ähnliche Methoden, bspw. Kohlepapier) ohne Kenntnis weiterer Parameter (z.B. Flexibilität des Fußes, Hautläsionen) eine Fußfehlstellung therapiert werden?

Antwort:

Eine derartige Praxis ist aus drei wesentlichen Argumentationen medizinisch-wissenschaftlich nicht sinnvoll:

- Die o.g. Vorgehensweise in der Abdruckgewinnung durch den Patienten selbst, sowie der Anpassung der zugesandten Einlagen durch den Patienten ohne Fachkontrolle ist hoch fehleranfällig und birgt die Gefahr einer Fehlversorgung oder gar einer sekundären gesundheitlichen Schädigung in sich.

- Die Blaupause liefert immer nur Informationen zur Fehlstellung. Auf Basis der Blaupause ist das therapeutische Ziel (Rückfußaufrichtung, Druckumverteilung) nicht zu definieren, da relevante Informationen (z.B. Flexibilität der Fehlstellung) fehlen. Bei einer Abdruckabnahme ohne Beteiligung eines Orthopädie(schuh)-technikers fehlen zudem wichtige Zusatzinformationen wie Umrisszeichnungen und Markierungen der inneren und äußeren Fußballen, die für eine adäquate Versorgung (bspw. Pelottenpositionierung zur Querwölbungsabstützung) erforderlich sind.

- Eine derartige Vorgehensweise widerspricht den Forderungen des Hilfsmittelverzeichnisses (Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) Fortschreibung der Produktgruppe 08 “Einlagen” des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V vom 24.10.2016, Kap VII, sowie der Hilfsmittelrichtlinie des G-BA (§ 8 und § 9) nach individueller Anpassung und Kontrolle der Einlagen.

Ausführliche Begründung:

Im Hilfsmittelverzeichnis unter der Produktgruppe 08 ist das Vorgehen betreffs der Herstellung von Einlagen inkl. Maßnehmen und Abgabe von orthopädischen Einlagen abgehandelt

Definition:

Nach der PG 08 sind

- Einlagen individuell gebrauchsfähig und passend abzugeben und in den einlagengerechten Schuh mit normaler Absatzhöhe und Fersensprengung des Versicherten einzupassen.

- Gerade die individuelle Versorgung und Anpassung von Hilfsmitteln wurde in der Vergangenheit gerade von den Krankenkassen gefordert. Sie wird auch stringent in allen Urteilen des BSG so bestätigt und gefordert.

- Die Versorgung hat Statik und Dynamik zu berücksichtigen (was in der o.g. Vorgehensweise nicht beinhaltet ist).

- Ein Wechselpaar kann aus hygienischen Gründen rezeptiert und hergestellt werden, allerdings erst nach Überprüfung der Funktionalität.

- Eine Reparatur hat bei Bedarf zu erfolgen.

Voraussetzungen der Einlagenversorgung

Eine orthopädische Einlage kann

- als bearbeiteter Rohling nach 2D / 3D Abdruck oder nach Positivmodell hergestellt werden. Die Anprobe der Einlagen an den Füßen und in den Schuhen des Versicherten hat durch den Leistungserbringer mit sofortiger Korrekturmöglichkeit individuell während der Anprobe durch fachlich ausreichend qualifiziertes Personal zu erfolgen.

- Eine Dokumentation ist entsprechend des MPG ebenso wie die Erreichbarkeit betreffs eventueller Nachbesserung sicherzustellen.

- Die endgültige Abgabe der Einlagen mit Einpassung in die Schuhe des Versicherten hat durch fachlich ausreichend qualifiziertes Personal zu erfolgen.

- Die Einweisung in den Gebrauch hat durch den Leistungserbringer zu erfolgen, Produkteinweisung, insbesondere in die medizinische Unterstützung bestimmter Fußareale sowie die Passform- und Funktionsprobe im Konfektionsschuh erfolgen dabei nicht nur verbal und visuell, sondern zu einem erheblichen Teil durch die Finger der erfahrenen Fachleute am Fuß und im Schuh.

- Ein Hinweis auf Reinigung und Pflege der Einlagen sowie die Aushändigung der Gebrauchsanweisung ist vorgeschrieben und die Einlage ist, sofern auf Wunsch des Versicherten kein anderer Termin vereinbart wurde, innerhalb von 2 Wochen nach Auftragsannahme abzugeben.

Mögliche Indikationen für stützende Einlagen nach PG 08 sind:

- Knick-Senkfuß schlaff (mit Belastungsbeschwerden)

- Knick-Senk-Spreizfuß (mit Belastungsbeschwerden)

- Spreizfuß mit Hallux valgus (mit Belastungsbeschwerden)

- Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden

- statischen Fußbeschwerden nach Frakturruhigstellung u.a.

- Hohlfuß

- Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen

- Morbus Köhler (I+II)

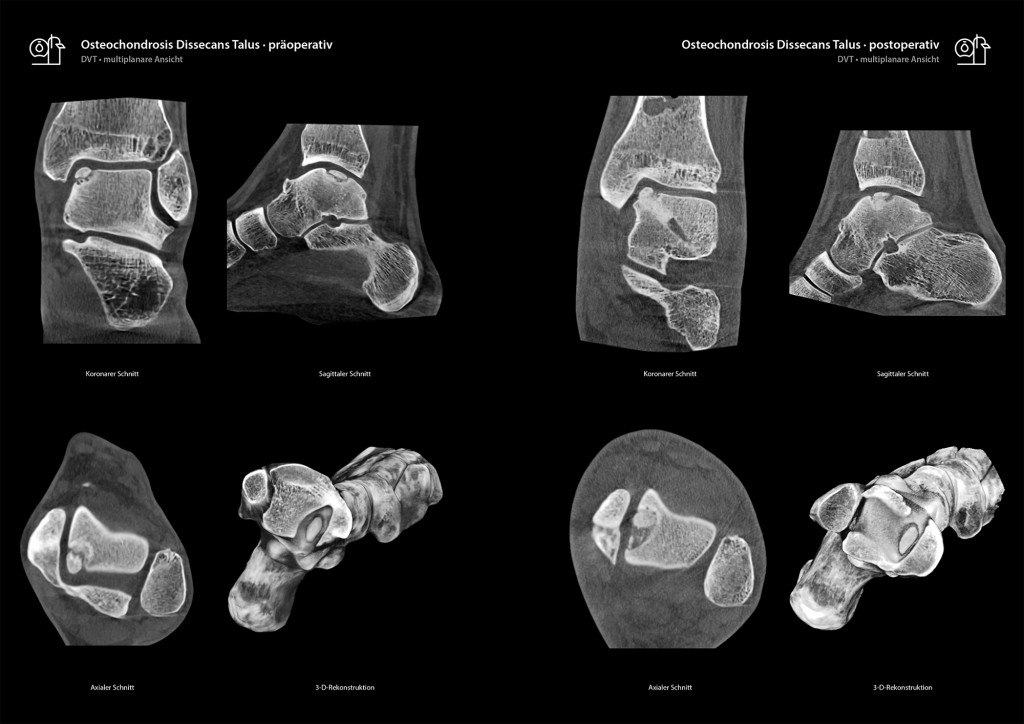

Maß- und Modellverfahren:

Prinzipiell stehen als Maß- und Modellverfahren zweidimensionale und dreidimensionale Verfahren zur Ver-fügung. Als 2D- Verfahren sind der Blauabdruck, der unbelastet oder (teil-)belastet ggf. auch dynamisch be-lastet durchgeführt wird und zweidimensionale Scanverfahren bekannt, letztere aber ohne die genügende Genauigkeit. Oft ist zusätzlich ein dreidimensionales Verfahren wie der Schaumabdruck (Trittschaum) als einfachste Möglichkeit sinnvoll. Hier ist zu beachten, dass der Fuß je nach Erkrankung unbelastet, teilbelastet oder belastet mit nach Möglichkeit orthograder Einstellung der Ferse in den Schaum eingeführt wird. Falls der Pat. den Abdruck nicht absolut korrekt statisch durchführt, kommt es unweigerlich zu fehlerhaften Einlagen.

Besonders bei schwierigen Fußfehlformen und Kinderfüßen ist oft noch der Gipsabdruck notwendig, bei dem von Hand ohne grobe Kraft der Fuß so physiologisch wie möglich eingestellt wird. Weitere Möglichkeiten sind der 3-D-Scan oder/und die elektronisch plantare Fußdruckmessung, sowie bei Bedarf ganganalytische Verfahren.

Bei allen Verfahren ist die Beobachtung bzw. „Handanlegen“ des Orthopädiehandwerkers oder erfahrenen Arztes zwingend erforderlich wie auch in der PG 08 beschrieben zur Garantie einer fehlerfreien Abnahme und /oder bereits bei der Abnahme erforderlichen, korrigierenden Abnahmetechnik.

Ein Fehler im Maßnehmen überträgt sich unweigerlich auf das orthopädische Hilfsmittel und kann medizinischen Schaden anrichten.

Berücksichtigt werden muss zudem, dass Schuh und Einlagen eine Einheit bilden müssen und die Einpassung in Einlagen-gerechtes Schuhwerk zu erfolgen hat. Die sollte auch überwacht werden.

Ein orthopädisches Hilfsmittel kann bei nicht fachgerechter Anwendung Gesundheitsschäden verursachen.

Zur sachgerechten Hilfsmittelversorgung ist daher eine subtile Anamnese und Untersuchung des Patienten, das geeignete und korrekt erstellte Maß- und Modellverfahren, die handwerkliche Herstellung sowie die individuell am Patienten durchgeführte Anpassung, Abgabe und Kontrolle zwingend erforderlich.

Versorgungsbeispiele, die bei fehlerhafter Hilfsmittelversorgung (fehlende individuelle Untersuchung und Kontrolle) zu Gesundheitsschäden führen können:

Achillodynie (Symptomenkomplex):

Nur durch eine gute Untersuchung kann z.B. bei Verkürzung der Wadenmuskulatur Höhe und Beschaffenheit einer detonisierenden retrocapitalen Stufe oder bei durch Instabilität im OSG ursächlich verschuldete Achillodynie per Außenranderhöhung an der Einlage eine korrekte orthopädietechnische Versorgung erfolgen – d.h. insbesondere die Untersuchung ist hier betr. Ausführung des Hilfsmittels zielführend!

Drohender Gesundheitsschaden:

Verschlimmerung bis zur Begünstigung der Ruptur der Achillessehne.

Arthrose des Großzehengrundgelenkes (Hallux rigidus):

Je nach Restbeweglichkeit der Großzehe ist die Steifigkeit der Rigidusfeder einzustellen. Dies kann nur im Rahmen der Untersuchung durch den Orthopädiehandwerker in Kenntnis der Materialien für die Rigidusfeder bestimmt werden.

Drohender Gesundheitsschaden:

Ausbleibender therapeutischer Effekt bis hin zur Verschlimmerung des Leidens.

Hohlfuß:

Die Untersuchung mit dem Coleman Block Test liefert Informationen darüber, inwieweit die Flexibilität des Rückfußes eine orthograde Einstellung des Fersenbeines ermöglicht. Dies ist zwingend erforderlich.

Hieraus resultieren die Versorgungs- und Herstellungskriterien der Einlage zur orthograden Einstellung des (Rück-)Fußes.

Drohender Gesundheitsschaden:

(Teil-) Ruptur der Peronaeus brevis Sehne durch Überlastung. Sekundäre Gelenkschäden an unterem und oberem Sprunggelenk.

Knick-Senkfuß:

Bei der Untersuchung werden Flexibilität und Ausmaß der Deformität unter Belastung im Vergleich zur Entlastung analysiert. Auf Basis dieser Informationen werden die Positionierung und Höhe der medialen Anstützung der Einlage festgelegt.

Bei der Tibialis posterior Sehnendysfunktion erfolgt die Anstützung in Höhe des Sustentaculum tali bis zum Os naviculare (Lohrer). Die optimale Höhe kann nur unbelastet durch die Untersuchung von Hand durch den Orthopädieschuhtechniker bestimmt werden.

Drohender Gesundheitsschaden:

Progredienz der stadienhaft verlaufenden Erkrankung mit Ruptur der Tibialis posterior Sehne (Stadium II), sekundäre Gelenkschäden am unteren (Stadium III) und oberen Sprunggelenk mit Arthroseentwicklung (Stadium IV).

Metatarsalgie ( Symptomenkomplex):

Untersuchung der Flexibilität des Vorfußes um die prinzipielle Entscheidung zwischen Versorgungen mit Pelotte oder retrocapitaler Stufe zu treffen. Gleichzeitig werden auf Basis dieser Informationen die Höhe und Positionierung der Pelotte bzw. retrocapitalen Stufe festgelegt. Weiterhin erfolgt eine Ursachensuche z.B. zur Verkürzung des Gastrocnemius-/Soleuskomplexes oder zur Atrophie des plantaren Fettpolsters.

Drohender Gesundheitsschaden:

Ruptur der plantaren Platte mit nachfolgender Krallenzehenentwicklung und Luxation der Zehengrundgelenke, Stress-Reaktion/-Fraktur Metatarsalia.

Plantarfasciitis / Fersenspornsyndrom:

Untersuchung zur genauen Bestimmung des Punctum maximum der Beschwerden zur genauen Positionierung der Entlastungszonen und Adressierung der häufig begleitenden Fußfehlform.

Drohender Gesundheitsschaden:

Verschlechterung der Beschwerden, Ruptur der Plantarfaszie, Chronifizierung.

Varusgonarthrose:

Untersuchung des Ausmaßes des Genu varum und Korrigierbarkeit durch Unterlegen von unterschiedlich hohen Keilen in Millimeterschritten zur Korrektur der Beinachse und Verlagerung der Vektorkräfte, die ins Kniegelenk einfließen, um eine Lateralisation dieser Kräfte zu erreichen. Gleichzeitig muss eine Überkorrektur bzw. einlagenbedingte Fehlstellung im Rückfuß ausgeschlossen werden.

Drohender Gesundheitsschaden:

Verschlechterung der Gonarthrose, sekundäre Schäden am unteren Sprunggelenk, Begünstigung einer Rückfußfehlstellung.

Zehendeformitäten:

Nur durch den Push up Test kann bei noch flexiblen Zehendeformitäten gesehen werden, inwieweit eine Korrektur in die orthograde oder verbesserte Stellung möglich ist. Dies ist im Blauabdruck nicht zu erkennen.

Drohender Gesundheitsschaden:

Verschlimmerung der Zehendeformität in die fixierte Stellung, Degeneration der Zehengelenke und ggf. dann OP-Indikation.

Angio-neuropathischen Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten:

Nur eine überaus gewissenhafte Inspektion, Palpation und Funktionstests führen hier zur entsprechenden Risikoeinschätzung der Füße, die wiederum eine entsprechende Beratung, Abdrucknahme und Materialauswahl ermöglicht. Der Auswahl und Passformkontrolle des Konfektionsschuhs kommt dabei besondere Bedeutung insbesondere z.B. bei beginnendem Sensibilitätsverlust (PNP) der Füße zu.

Drohender Gesundheitsschaden:

Fußwunden, Minor/Majoramputationen

Ausgeprägte Form des kindlichen Knick–Plattfuß:

Eine gründliche Palpation und Inspektion ermöglicht eine genaue Einschätzung der Korrekturmöglichkeit des Fußes und die richtige Abstützung in der Längswölbung. Eine Herstellung nach dreidimensionaler Formabdruck individuell hergestelltem Positiv am passiv (fremdtätig) in mögliche Korrekturstellung gebrachten Fuß (Originalforderung PG 08), ist die Methoden-Wahl zum gewünschtem Therapieergebnis.

Drohender Gesundheitsschaden:

Keine Verbesserung der Fußstellung und Gefahr von später auftretenden Überlastungssyndromen bis hin zur Notwendigkeit einer operativen Korrektur.

Klumpfüße nach Abschluss des Wachstums, postoperative Versorgung, sonstige schwere, kontrakte Fußdeformitäten, kindlicher Sichelfuß, Zustand nach Klumpfußkorrektur, kongenitaler Plattfuß bei Kindern usw.:

Es ist offensichtlich, dass nur die vorher beschriebene gewissenhafte Arbeit des Orthopädiehandwerkers in Verbindung mit der oftmals notwendigen Absprache mit dem verordnenden Arzt zu dem gewünschten Therapieziel führt. Während der Blauabdruck lediglich das Abbild der Fehlstellung liefert, wird auf Basis des ärztlichen und orthopädietechnischen Untersuchungsbefundes das Therapieziel definiert. Die Kenntnis der Fehlstellung allein erlaubt keine Definition eines therapeutischen Ziels. Oftmals ist dabei auch eine Abdrucknahme und Abgabe des Hilfsmittels in Anwesenheit des Arztes sinnvoll, um das erwünschte Versorgungsergebnis/-ziel gemeinsam zu besprechen und eventuell notwendige Änderungen sofort abzustimmen.

Drohender Gesundheitsschaden:

Gefährdung der bisherigen Therapie-/OP-Ergebnisse und spätere Einschränkungen der Mobilität.

Zusammenfassung

Ein orthopädisches Hilfsmittel kann bei nicht fachgerechter Herstellung und Anwendung Gesundheitsschäden verursachen.

Zur sachgerechten Hilfsmittelversorgung ist die genaue Anamnese und Untersuchung des Patienten durch den verordnenden Arzt und auch den Techniker notwendig. Auf Basis dieser Informationen erfolgt die Festlegung des zu korrigierenden funktionellen Defizites, die Auswahl des geeigneten Maß- und Modellverfahrens, die handwerkliche Herstellung sowie Abgabe und Kontrolle des Hilfsmittels. Nur so lassen sich die therapeutischen Möglichkeiten von Einlagen ausschöpfen und Gesundheitsschäden vermeiden.

Ein Versorgungsweg ohne die individuelle Anpassung und Kontrolle eines Orthopädie(schuh)technikers führt zu einem erheblichen Risiko für die Patientensicherheit. Dies beginnt bereits bei der Erfassung der Fußdaten (Maßnehmen), welche für den Patienten in der Regel eine völlige Überforderung darstellt. Sämtliche in der

PG 08 aufgeführten Verfahren zur Erfassung der Fußdaten sind in der Abnahme durch Laien hoch fehleranfällig und müssen daher von Fachleuten durchgeführt werden. Teilweise ist es grundsätzlich unmöglich, dass ein Patient bei sich selbst entsprechende Daten erhebt (siehe Formabdrucknahme in korrigierter Fußstellung), teilweise bedarf es elektronischer Geräte, die wiederum nur von Fachleuten bedient werden sollten, damit verlässliche Ergebnisse daraus entstehen. Die Fehler, die bei der laienhaften Durchführung des Fußabdruckes entstehen, sind im Nachhinein aber meist nicht korrigierbar und führen dabei unweigerlich zu schlechten Versorgungen.

Neben den oftmals im Text oben im Einzelnen aufgeführten Inspektions-, Palpations- und Funktionstests durch den Orthopädie(schuh)techniker ist die Abgabe des Hilfsmittels mit individuell durchzuführender Therapieerfolgsprüfung ein weiterer wichtiger Bestandteil der Versorgung (sowohl durch Techniker selbst, als auch durch den verordnenden Arzt). Die Überprüfung der korrekten Adressierung des Funktionsdefizites oder der Fehlform, die Kontrolle der Passform bei der Abgabe, das Einpassen in das patientenindividuelle Schuhwerk, die Kontrolle von Paßform und genügendem Platz für den Fuß im Schuh, einschließlich z.B. einer Gangbildkontrolle kann seitens eines Laien nicht durchgeführt werden. Bei der Online-Versorgung entfällt zudem die Möglichkeit einer direkten Korrektur des Hilfsmittels durch den Techniker bei der individuellen Abgabe am Patienten, dies führt zu einer wesentlichen Verschlechterung der bisherigen Versorgungspraxis.

Völlig inakzeptabel und jeder nationalen und internationalen Leitlinie widersprechend, wäre eine Versorgung bei Hochrisikopatienten, bspw. bei Diabetikern mit diabetischem Fußsyndrom (DFS) mit Diabetes-adaptierten Fußbettungen und Diabetesschutzschuhen ohne die Anwesenheit eines überwachenden Orthopädie(schuh)-technikers. Hier handelt es sich immer um Patienten mit einem extrem hohen Risiko für eine Reulzeration

bzw. ggf. folgende Minor/Majoramputation. Auch die Leistungsbeschreibungen für diese Versorgungsart in der PG 31 verbieten zu Recht eine „Orthopädiehandwerker-lose“ Versorgung.

Prof. Dr. B. Greitemann

Vorsitzender des DGOOC-Beratungsausschusses für das Handwerk Orthopädieschuhtechnik

Prof. Dr. Dietmar Pennig

Generalsekretär DGOU

Prof. Dr. Bernd Kladny

Generalsekretär DGOOC, Stellv. Generalsekretär DGOU

Dr. Johannes Flechtenmacher

Präsident BVOU

Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier

Vorstandsvorsitzender DGIHV

Stephan Jehring

Präsident ZVOS