Dieser Beitrag erfolgt der Sicht einer Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der Medizinischen Universität Wien. Hier arbeiten

ärztliche Spezialist:innen unterschiedlicher Fachdisziplinen (Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation, Innere Medizin, Onkologie, Intensivmedizin, Orthopädie, Unfallchirurgie, Algesiologie/Schmerzmedizin Arbeitsmedizin, Geriatrie) mit diversen medizinischen Berufsgruppen (Psychologie, Physiotherapie, Ergotherapie, sog. Diplomierter Medizinischer Fachdienst, Heilmasseure, Biomedizinische Technik etc.) an einer einzigen Klinik (des sog. Allgemeinen Krankenhauses Universitätsklinikum der Stadt Wien mit allen medizinischen Fachrichtungen) mit einem Ziel, nämlich der optimalen Versorgung der uns anvertrauten Patient:innen sowie der damit verbundene Forschung und Lehre zusammen. An unserer Klinik werden regenerative Therapien in erster Linie zur Therapie von Schmerzen und Mobilitätsstörungen sowie von Wundheilungsstörungen eingesetzt, wobei das Anwendungsgebiet Sportler:innen und Nicht-Sportler:innen vom Kleinkindesalter bis zu Geriatrie umfasst. Nach einer kurzen Übersicht über physikalische Therapien wird nachfolgend v.a. auf ausgewählte Aspekte, namentlich die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und genauer auf den Einsatz bei geriatrischen Patient:innen fokussiert. Die bei uns am häufigsten eingesetzten Therapien umfassen v.a. die transdermale aurikuläre Vagusstimulation, die Medizinische Trainingstherapie, diverse Elektrotherapien, Ultraschalltherapie, Phototherapie – „Kaltes LED-Rotlicht“, die Gepulste Magnetfeldtherapie (PEMF) und Ionentranduktionstherapie (ITT) und die Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), wobei sich dieser Beitrag die letzteren drei Modalitäten darstellt.

Physikalische Medizin bedeutet die Anwendung physikalischer Reize zu Heilzwecken und regenerative physikalische Therapien sind konservative, nicht-invasive Methoden, die die Regeneration des Körpers unterstützen können. Sie können bei Sportverletzungen und Überlastungsschäden aber auch ganz vielen weiteren Indikationen, auf die nachfolgend eingegangen wird, effektiv eingesetzt werden, d.h. um Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und die Geweberegeneration zu beschleunigen – um so letztlich eine bessere Teilhabe ermöglichen. Physikalische Therapien sind Regulationstherapien mit Einsatzgebieten wie u.a. Schmerzen und Funktionseinschränkungen des Bewegungssystems (sowie aller weiteren Organsysteme und bei relevanten Erkrankungen) sowie Einschränkungen der Mobilität und Teilhabe. Physikalische Therapien werden in Form von Einzeltherapien, wo nur eine einzelne physikalische Reiz-Art appliziert wird, oder (häufiger) in kombinierter Form, d.h. Kombinationen aus verschiedenen physikalischen und weiteren Therapien angewandt. Physikalische-medizinische Reizserien zielen als sog. Reiz-Reaktions-Regulationstherapie auf die Beeinflussbarkeit von Schmerzen und auf die Beeinflussbarkeit von Struktur- und Funktionsstörungen ab. Es kommt dabei zur Aktivierung sog. adaptationsphysiologischer Mechanismen mit konsekutiver Regulierung von gestörten physiologischen Regelsystemen. Diese Reizwirkung führt zur Adaption, Regeneration und so zu regenerativen, therapeutischen und rehabilitativen Effekten. Physikalische Reize zur therapeutischen Anwendung mit analgetischer, adaptiver und regenerativer Potenz sind mechanische (wie u.a. die nachfolgend beschrieben Extrakorporeale Stoßwellentherapie, ESWT, fokussierte oder fESWT und radiale Druckwellentherapie), thermische, balneologische und Lichtreize (wie u.a. die Infrarot- und Lasertherapie sowie die nachfolgend beschriebene Photobiomodulation und -Stimulation mit sog. „Kaltem LED-Rotlicht“) sowie elektrische Reize (diverse Elektrotherapien inkl. der nachfolgend beschriebenen sog. „Gepulsten Magnetfeldtherapie, PEMF). Alle können im Rahmen physikalischer Therapieserien effektive antinozeptive sowie formativ- adaptive Stimuli mit starker, regenerativer Potenz darstellen. Die sich daraus ableitende systematische Einteilung physikalischer Therapien gliedert sich grob systematisch in die Thermotherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie, Klima- und Balneotherapie sowie in die Licht- bzw. Phototherapie. Es steht demnach ein breites Portfolio mit vielen effektiven Therapieoptionen zur Verfügung. Alle Therapien sind mit weiteren Reflex- und Regulationstherapien (wie u.a. die Akupunktur, Manualmedizin etc.) sowie mit medikamentösen und psychologisch-psychotherapeutischen Interventionen im Rahmen multimodaler Konzepte effektiv kombinierbar. Typische physikalische Reizparameter sind die Reiz-Art, Reiz-Intensität, Reiz-Dauer, Reiz- Frequenz, Reiz-Dynamik und Reiz-Fläche. Die individuelle Reizempfänglichkeit und -Verträglichkeit von Patient:innen bzw. Sportler:innen hängen u.a. von Alter, Geschlecht und Allgemeinzustand sowie von der Art und dem Stadium (d.h. ob akut, subakut, chronisch) einer Verletzung, einer Schädigung oder einer Erkrankung ab. Wirkprinzipien physikalischer Reize und Reizserien umfassen die Reiz-Reaktion, Pausen, Entlastung, Schonung und Regeneration, Inhibition und Fazilitation, Habituation, sensomotorische Adaptation, funktionelle

Adaptation, trophische Adaptation, plastische Adaptation, Neuroplastizität, Verhaltensänderung etc.

Die an unserer Klinik am häufigsten eingesetzten regenerativen Therapien umfassen v.a. die transdermale aurikuläre Vagusstimulation, die Medizinische Trainingstherapie, diverse Elektrotherapien, Ultraschalltherapie, Phototherapien wie „Kaltes LED-Rotlicht“, die Gepulste Magnetfeldtherapie (PEMF) und Ionentranduktionstherapie (ITT) sowie v.a. die Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), wobei sich dieser Beitrag auf die letzteren drei Modalitäten konzentriert. Regenerative Reizserien mit der Kombination von ESWT mit PEMF bzw. mit ITT sowie mit sog. „Kaltem LED-Rotlicht“ scheinen effektiv zu sein. Die Ergänzung mit weiteren physikalischen Modalitäten sowie weiteren Verfahren – angepasst an die individuelle Situation – komplettiert das effektive Portfolio in einem multimodalen Regenerations- und Therapiekonzept und kann ganz viel.

Das Indikationsspektrum der ESWT konnte in den letzten Jahrzehnten durch die Bemühungen der DIGEST und ISMST enorm erweitert werden.

Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MSc, MSc

„Kaltes LED-Rotlicht“

Im Rahmen der Licht- bzw. Phototherapie kommen v.a. die Infrarot-(IR-)-Licht (als Thermotherapie, d.h. über Wärmeentwicklung im Gewebe wirksam) sowie die sog. Low Level Lasertherapie (LLT) zum Einsatz. Das sog. „Kalte LED-Rotlicht“ (Rotlichtreize aus dem sichtbaren sowie NIR-Bereich zur Photobiomodulation und – Stimulation) ermöglicht Heilungs- und Regenerationsprozesse (bei gleichzeitig schonendem, tiefen Eindringen ohne Haut- und Gewebeschädigung und ohne Wärmeentwicklung im Gewebe). Dies „Kalte LED-Rotlicht“ zur Behandlung von Muskel-, Sehnen- und Gelenksbeschwerden beruht auf Effekten der sog. Photobiomodulation – und -Stimulation (analgetische, antiflammatorische, zytoproliferative und immunologische Wirkungen sowie Beschleunigung von Stoffwechsel- und Regenerationsprozessen durch Effekte auf Entzündungsmediatoren, Mehrdurchblutung, Antioxidationsschutz, ATP-Synthese, Homöostase etc.). Damit können in vielen Fällen Verletzungen und degenerative Veränderungen positiv beeinflusst werden.

Gepulste Magnetfeldtherapien (PEMF) und Ionentranduktionstherapie

(ITT)

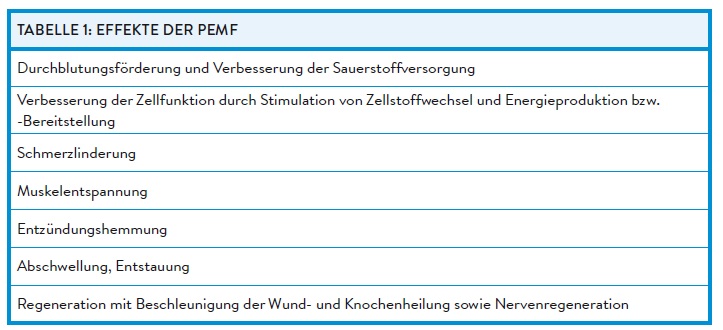

Gepulste Magnetfeldtherapien (PEMF) und die sog. Ionentranduktionstherapie (ITT) erzeugen pulsierende Magnetfelder, die im Gewebe regenerativ therapeutisch wirken können, wobei das weite Feld dieser Magnetfeldtherapien eine hohe Heterogenität aufweist. Die Ionentransduktionstherapie (ITT) soll durch Kombination elektrischer und elektromagnetischer Felder und die gezielte Beeinflussung der Zellmembranen besonders effektiv auf den Zellstoffwechsel wirken können (Tab. 1). Die rasche Abschwellung akuter Traumen, die Regeneration sowie der Muskelaufbau nach Verletzungen (u. a. Muskelfaserrisse, Frakturen etc.), die Regeneration nach Über- und Fehlbelastungen mit der Domäne der Therapie sog. Sehnenansatzbeschwerden sowie Knorpelschäden (Arthrose) und Erschöpfungszustände (wie Long-Covid-Fatigue) stellen gut belegte Indikationen dar.

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

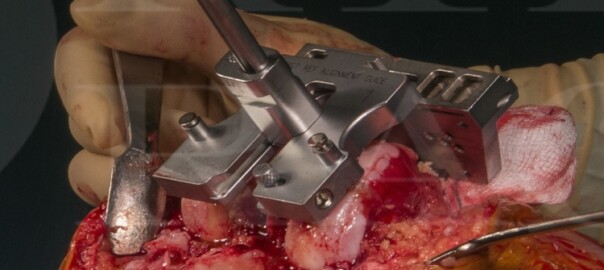

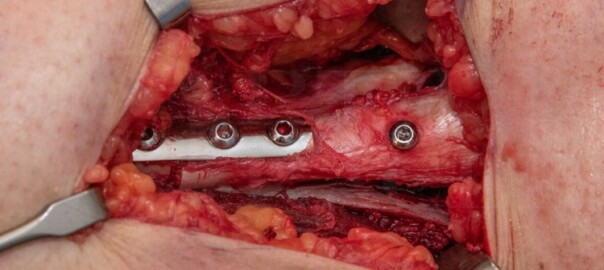

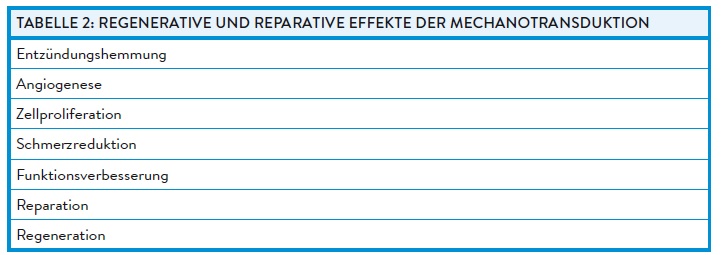

Als regenerative Therapie hat die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) zahlreiche Vorteile wie u.a. die wissenschaftlich belegte, hohe Effektivität und letztlich auch die beschriebene Effizienz, die sie aus der Sicht des Verfassers an die Spitze der regenerativen Therapiemöglichkeiten stellen. Die ESWT ermöglicht analgesierende Immediatwirkungen sowie als bestimmenden Wirkmechanismus die sog. Mechanotransduktion mit Effekten wie u.a. die Freisetzung von Wachstumsfaktoren, Angiogenese (Bildung und Einwachsen von Blutgefäßen), proliferative Wirkungen (Neubildung von autochthonem Gewebe) sowie positive Effekte auf das Migrationsverhalten und die Differenzierungsfähigkeit von Stammzellen, d.h. auf deren Migration, Homing, Differenzierung in gewebstypische Zellen. Dementsprechend besticht die ESWT durch analgetische, antiflammatorische und immunologische Wirkungen sowie durch (zyto)proliferative und regenerative Effekte (Tab. 2).

Man unterscheidet grundsätzlich methodisch die eigentliche, fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie (fESWT) von der sog. radialen Stoßwellentherapie, welche präziser als Druckwellentherapie bezeichnet werden sollte.

Mögliche Indikationen für die ESWT sind u.a. schlecht heilende Frakturen (Pseudoarthrosen) und chronische bzw. schlecht heilende Wunden, Fersensporn und Fasciitis plantaris, Tendinopathien der Schulter mit und ohne Verkalkungen (Periarthropathia calcarea), Achillodynie, Radiale und ulnare Epicondylitis (Tennisellenbogen und Golferarm), Patellaspitzensyndrom (Jumper’s knee), Sehnen- und Schleimbeutelentzündungen am Hüftgelenk (Greater Trochanteric Pain Syndrome) und Adduktorensyndrom sowie Muskelläsionen (wie Muskeleinrisse ohne Kontinuitätsunterbrechung), Pes anserinus-Syndrom, Peronäalsehnensyndrom, die Triggerpunkt-Therapie, Trigger-Finger, Arthrosen, Osteoporose, Polyneuropathie, Lymphödem etc. (mehr mögliche Indikationen auf der DIGEST- und ISMST-Webpage).

Die ESWT kann bei den dafür in Frage kommenden Indikationen und bei lege artis Ausführung in wenigen Sitzungen verändertes Gewebe regenerativ und reparativ verändern. Der Prozess benötigt nach Immediatwirkungen bis zur vollen Entfaltung der Effekte letztlich etwa 10 bis 12 Wochen. Im Rahmen der Applikation der ESWT von Weichteilen (wie bei Tendinopathien, Bursitiden, Wundheilungsstörungen etc.) werden keine analgetischen Maßnahmen eingesetzt. Als diagnostisches Standardprocedere vor ESWT kommen eine gezielte Anamnese und klinische Untersuchung sowie bei Bedarf Bildgebung und ev. neurologische und/oder labordiagnostische Tests zum Einsatz. Die therapeutische ESWT-Applikation sollte ausschließlich durch qualifizierte, zertifizierte Anwender:innen erfolgen (DIGEST, ISMST). Nach der ESWT kommen ev. Kühlung und Analgetika sowie jedenfalls regelmäßige Dehnungsübungen (diese werden demonstriert und ein Merkblatt mitgegeben) sowie der Hinweis, dass für etwa 4 bis 6 Wochen Überlastungen zu vermeiden sind, zum Einsatz.

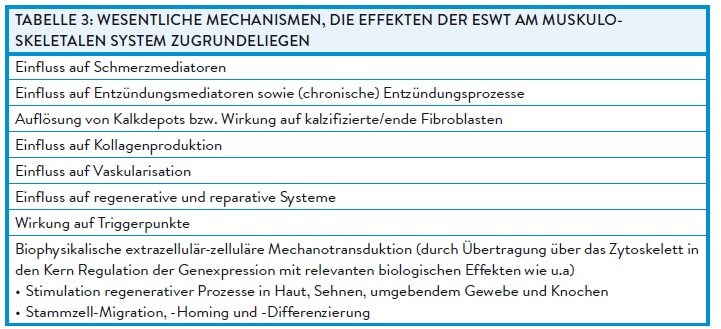

Die genauen Mechanismen, die den Effekten der ESWT am muskuloskeletalen System zugrunde liegen, werden seit Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrtausends intensiv beforscht (Tab. 3).

Das Indikationsspektrum der ESWT konnte in den letzten Jahrzehnten durch die Bemühungen der DIGEST und ISMST enorm erweitert werden. Es besteht eine exzellente wissenschaftliche Evidenz für die Effektivität der ESWT sowie etablierte und publizierte Standards für die State of the Art-Anwendung (seitens DIGEST und ISMST). Eine hochwertige, qualifizierte Ausbildung und Zertifizierung wird angeboten (siehe Webpages von DIGEST, ISMST).

Ausgewählte Aspekte der Relevanz regenerativer Therapien

Die hohe klinische Relevanz regenerativer Therapien aus Sicht der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der Medizinischen Universität Wien hat die Verbesserung der Funktionen und der beruflichen und sozialen Teilhabe im Fokus. An dieser Institution werden u.a. physikalische regenerative Therapien zur Therapie von Schmerzen und von Mobilitätsstörungen sowie von Wundheilungsstörungen eingesetzt, wobei das Einsatzgebiet wie bereits angeführt von Sportler:innen bis zu Patient:innen vom Kleinkindesalter bis hin zu Geriatrie reicht.

Die rasche Rückkehr in den Sport, also das Comeback von Spitzen- und Freizeitsportlern steht bei uns genauso im Mittelpunkt wie die baldige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit mit entsprechendem „Return to work“ für Patient:innen mit unterschiedlichen Funktions- und Teilhabestörungen im arbeitsfähigen Alter. In beiden Bereichen werden die genannten regenerativen Therapien eingesetzt und garantieren im Rahmen multimodaler Konzepte für große Erfolge. Diese stellen durch Optimierung von Regenerations- und Reparationsprozessen nicht nur eine Verbesserung der individuellen Situation im Sinne von Schmerzreduktion, Mobilitätsverbesserung und Vermeidung individuellen Leids dar, sondern haben auch enorme soziokönomische Relevanz. Die durch eine erfolgreiche Behandlung resultierende Verbesserung der Arbeitsfähigkeit mit Rückkehr in die Arbeitstätigkeit hilft nämlich Arbeitsausfall durch Krankenstand zu reduzieren. Und Arbeitsausfall ist teuer und betrifft uns alle. In vielen Fällen gelingt es – wie in unserem Haus mit etwa 15 000 Mitarbeiter:innen – diese, durch den Einsatz regenerativer Therapien wie der ESWT, ohne Krankenstandantritt im Arbeitsprozess zu halten. In Zeiten eines branchenübergreifenden Arbeitskräftemangels und an Arbeitsstätten, in denen Diensträder betrieben werden, in denen Ausfälle nicht dauerhaft ohne weitere negative Konsequenzen kompensiert werden können, ist dies von enormem Wert und Nutzen.

Im bei uns dominierenden Bereich mit chronisch kranken, mit multimorbiden und mit geriatrischen Patient:innen (über 65-Jährige) finden regenerative Therapien und insbesondere die ESWT ein großes Einsatzgebiet mit enormem Potential – haben aber bundesweit gesehen noch untergeordneten Stellenwert, was nach Ansicht des Verfassers geändert gehört.

Hier spielen Themen wie u.a. akuter und chronischer Schmerz, chronische Wunden, Mobilitätsstörungen, Sarkopenie, onkologische Erkrankungen, Arthrose, Osteoporose etc. eine bestimmende Rolle im Sinne einer Einschränkung der Funktionen und Teilhabe mit all ihren negativen Konsequenzen, die unbehandelt letztlich in einer Abwärtsspirale zu weiteren Defiziten mit Immobilität und Abhängigkeit von fremder Hilfe und Pflegebedarf führen. Chronisch kranke und ältere Menschen möchten dagegen selbstbestimmt und weitgehend unabhängig von anderen in ihrer gewohnten Umgebung leben – und das müssen sie in Zukunft wohl auch können. Aufgrund unserer Demographie und des bekannten Pflegemangels wird es wohl keine andere Möglichkeit geben, als allgemein ein Mindset zu entwickeln, das regenerativen Therapien auch und gerade im Segment älterer Menschen frühzeitig einen fixen Platz als effektive Option im Rahmen multimodaler Behandlungskonzepte einräumt. Das darf nicht nur Expert:innenwissen bleiben!

Die frühzeitige Behandlung von Schmerzen am muskuloskeletalen System hält bzw. bringt wieder in Bewegung und beugt einer weiteren Dekonditionierung mit Kraft- und Muskelmasseverlust und weiterem Fortschreiten einer bereits altersbedingt bestehenden Sarkopenie sowie einer Verschlechterung weiterer motorischer Grundeigenschaften wie Ausdauer, Flexibilität und Sensomotorik/Balance und damit Stürzen und Sturzkomplikationen vor. Der breite, aber gezielte Einsatz regenerativer Therapien wie z. B. der ESWT im interdisziplinären und multiprofessionellen Wundmanagement kann die Reparation beschleunigen helfen. Auch hier können positive Effekte auf individuelles Leid und auf volkswirtschaftliche, also sozioökonomische Aspekte abgeleitet werden.

Dass es zum breiten, flächenwirksamen Einsatz regenerativer Modalitäten – in der Schmerz- und Wundtherapie sowie zur Prävention und Behandlung von Mobilitäts- und Teilhabeeinschränkungen geriatrischer Patien:innen – noch ganz viel braucht, liegt auf der Hand. Hier braucht es zunächst eine allgemeine Awareness über die Wirksamkeit und die Kosteneffizienz und damit eine breite Akzeptanz der Methoden. Die Kostenübernahme steht vor einem bundesweit, niederschwelligen, qualifizierten Angebot der Therapien – und vor diesem wiederum die entsprechend fundierte Aus- und Weiterbildung der medizinischen Disziplinen und beteiligten Berufsgruppen, die darauf fokussieren soll, dass gemeinsame medizinische Ziele im Sinne unserer Patient:innen und im Hinblick auf eine gezielten Ressourceneinsatz nach dem Motto „Dieselben Ziele zu haben, bedeutet dieselben Standards zu etablieren und dies setzt vor allem voraus, dass man dieselbe Sprache spricht“ angegangen werden (und nicht monoman im eigenen Schrebergärtchen gegärtnert wird). Es bedingt natürlich auch und vor allem die Akzeptanz und Übernahme durch die Kostenträger, welche nur durch Therapieerfolge und durch die Schaffung weiterer wissenschaftlicher Evidenz erreicht werden kann. Regenerative Therapien können sehr viel und haben auch in den hier kurz dargestellten, ausgewählten Aspekten „Return to work“ sowie Patient:innen mit chronischen Erkrankungen und ältere Menschen enormes Potential. Machen wir gemeinsam noch mehr daraus!

Literatur auf Anfrage bei der Redaktion.