In Deutschland wird der Stand der Technik zu Gelenkersatzeingriffen an der unteren Extremität in entsprechenden Leitlinien und Registern fortwährend dokumentiert und weiterentwickelt. Dafür gibt es ein aktives Endoprothesenregister (EPRD), jedoch keine umfassende Leitlinie zum Umgang mit Antikoagulanzien. Teilaspekte wie Indikationsstellung oder operative Techniken (z. B. zur Anwendung der Tranexamsäure) werden in Leitlinien oder Konsensusdokumenten bearbeitet.

Durch den inzwischen langfristigen Einsatz von Gerinnungs- oder Thrombozytenhemmstoffen in der Primär- und Sekundärprophylaxe ist der Anteil dieser Patienten mit kardiovaskulärer Morbidität und Thromboembolierisiko in der präoperativen orthopädisch-unfallchirurgischen Sprechstunde beträchtlich angestiegen.

Bemerkenswert ist, dass die perioperative Führung der gerinnungs- oder thrombozytenhemmenden Medikation in den fachspezifischen Leitlinien nicht diskutiert wird. Es finden sich aber ausführliche Empfehlungen in kardiologischen und anästhesiologischen Guidelines. Detailliert wird etwa das breite Spektrum der indirekten und direkten Gerinnungshemmstoffe in der Indikation zur perioperativen Thromboembolieprophylaxe in der S3-Leitlinie zur Thromboseprophylaxe (AWMF) diskutiert. Aus einer anästhesiologisch-kardiologischen Arbeitsgruppe gibt es ein umfassendes Dokument zur perioperativen Führung internistisch komorbider Patienten, das sehr zu empfehlen ist.

Schwerpunkt dieser Übersicht soll das Management gerinnungshemmender Medikamente bei elektiven oder semielektiven Eingriffen sein, bei denen Eingriffe so geplant werden, dass eine Pausierung dieser Substanzen gemäß den anästhesiologischen Empfehlungen möglich ist.

Moderne Antikoagulanzien und Kombinationen

Grundlagen von Hämostase und Antikoagulation

Die Hämostase ist ein hochregulierter physiologischer Prozess, der den Blutverlust nach Gefäßverletzungen begrenzt und gleichzeitig die Durchblutung im übrigen Kreislauf aufrechterhält. Für das perioperative Management – insbesondere bei antikoagulierten Patienten in der Orthopädie und Unfallchirurgie – ist ein fundiertes Verständnis der Hämostase essenziell, um Blutungsrisiken adäquat einschätzen und steuern zu können.

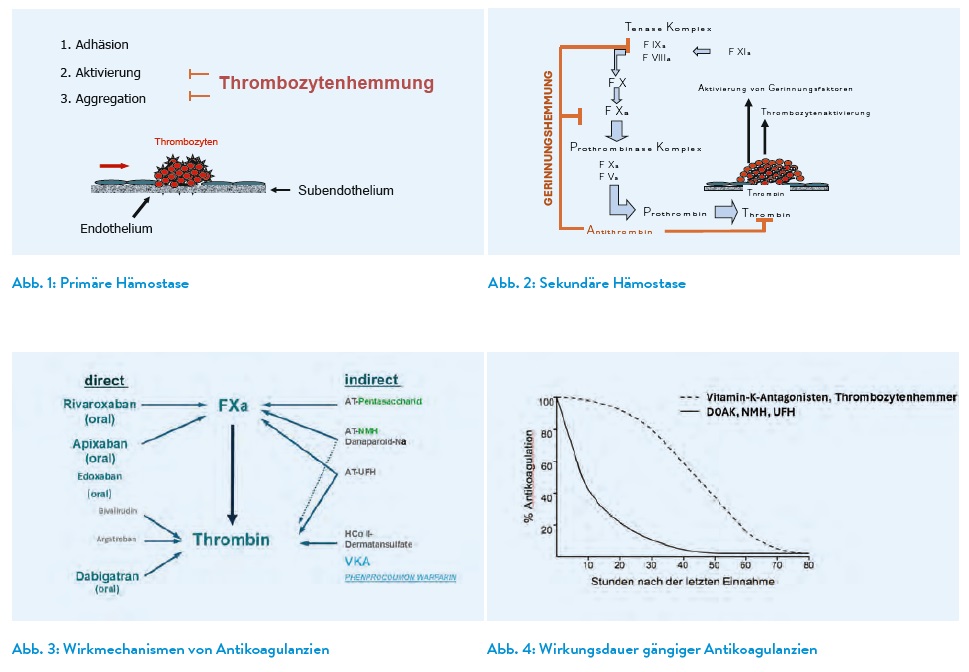

Die Hämostase gliedert sich klassisch in zwei eng miteinander verknüpfte Phasen:

-

Primäre Hämostase: Bildung eines temporären Thrombozytenpfropfs (Plättchenpfropf) am Ort der Gefäßverletzung.

-

Sekundäre Hämostase: Stabilisierung dieses Pfropfs durch die Ausbildung eines Fibrinnetzes im Rahmen der plasmatischen Gerinnung.

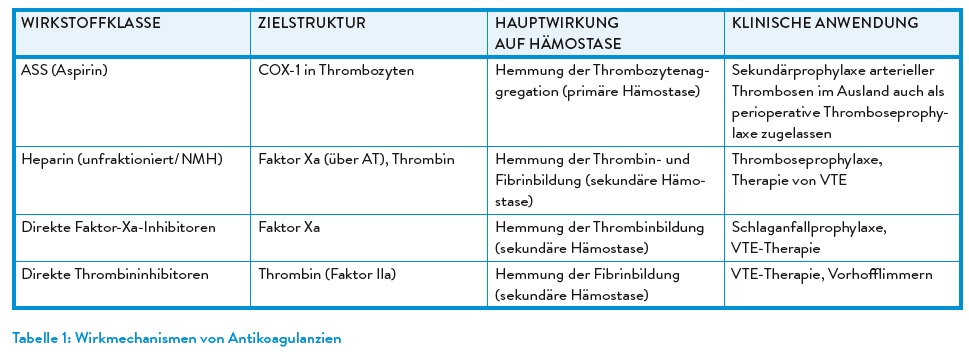

Die primäre Hämostase sorgt für die schnelle Abdichtung kleiner Gefäßverletzungen durch einen Thrombozytenpfropf, während die sekundäre Hämostase diesen Pfropf durch ein Fibrinnetz stabilisiert. Antikoagulanzien setzen an beiden Phasen der Hämostase an. ASS hemmt irreversibel die Cyclooxigenase-1 der Thrombozyten und verhindert dadurch die Plättchenaggregation (Abb. 1). Die klassischen Antikoagulanzien Heparin und NMH wirken indirekt über die Verstärkung der inhibitorischen Wirkung von Antithrombin auf Faktor Xa und Thrombin (Abb. 2). Moderne Antikoagulanzien hemmen direkt den Faktor Xa oder Thrombin (Abb. 3) und können oral appliziert werden. Das macht ihre Steuerung einfacher.

Pharmakokinetik von Antikoagulanzien

Bereits nach 1–2 Tagen sind direkte orale Antikoagulanzien (DOAKs) und schwächere Thrombozytenhemmstoffe (z. B. ASS) weitgehend eliminiert, sodass das Blutungsrisiko deutlich reduziert ist (Abb. 4). Die relativ schwache Thrombozytenhemmung der ASS-Monotherapie und die kurzen Halbwertszeiten der DOAKs haben das perioperative Management deutlich erleichtert.

Eine längere Abklingphase und gegebenenfalls die Notwendigkeit der individuellen Laborkontrolle sind bei Vitamin-K-Antagonisten (VKA), aber auch bei stärker wirksamen Thrombozytenhemmstoffen oder bei kombinierter Gerinnungs- und Thrombozytenhemmung zu beachten. VKA werden als langfristige Antikoagulation nur mehr für spezielle kardiologische Patienten bzw. die stärker wirksamen Thrombozytenhemmstoffe nur in kritischen Zeitfenstern (Monate) verwendet.

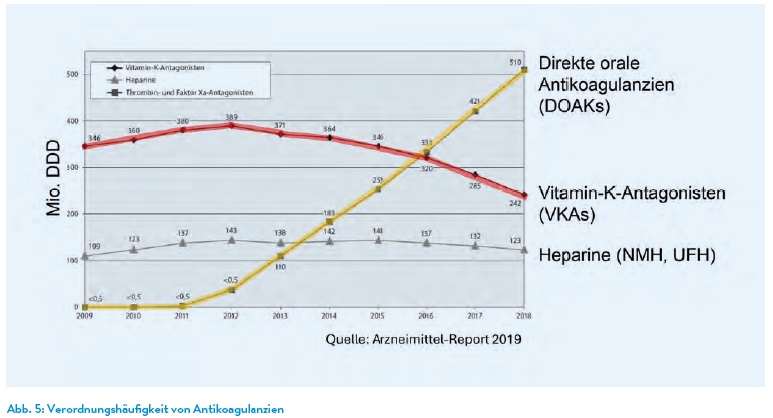

In den vergangenen Jahren hat die Verordnung von direkten oralen Antikoagulanzien stark zugenommen. Mit ihrer guten Steuerbarkeit bei oraler Gabe haben sie die Vitamin-K-Antagonisten längst überflügelt und werden heute doppelt bis dreimal so häufig verschrieben (Abb. 5).

Im Abschnitt zum perioperativen Management werden die Besonderheiten bei Notfalleingriffen mit rasch notwendiger Normalisierung der Hämostasekapazität (Antifibrinolytika, Blutprodukte) kurz diskutiert.

Versorgungsdaten Hüft- und Knieendoprothetik

In der elektiven Endoprothetik an Hüft- und Kniegelenk ist zwar die postoperative Thromboseprophylaxe mittels AWMF-Leitlinie empfohlen, die perioperative Vorbereitung von Patienten mit Einnahme von Gerinnungs- und Thrombozytenhemmstoffen stellt die behandelnden ÄrztInnen jedoch regelmäßig vor Herausforderungen.

Im Endoprothesenregister (EPRD) der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie- und orthopädische Chirurgie (DGOOC) wurde bereits 2016 auf ein höheres Revisionsrisiko bei Patienten mit kardialen Vorerkrankungen hingewiesen, die am ehesten auf die Einnahme von Gerinnungs- und Thrombozytenhemmstoffen zurückzuführen ist. Dies gilt es insbesondere aufgrund der zunehmenden Prävalenz antikoagulierter Patienten im Praxis- und Klinikalltag in den präoperativen Sprechstunden zu beachten.

Perioperatives Management bei Eingriffen unter Gerinnungs- und Thrombozytenhemmstoffen

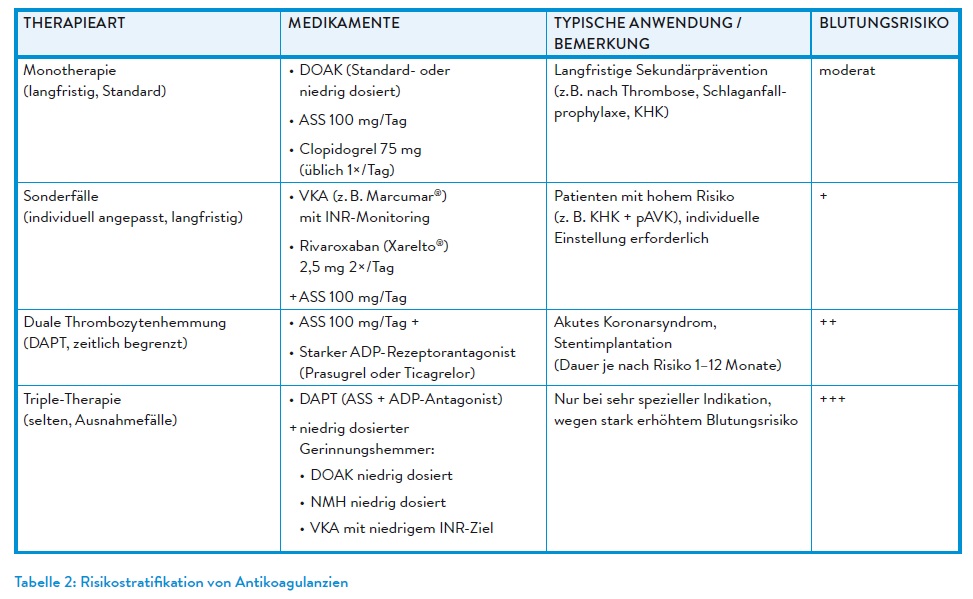

Durch die breite Anwendung von ASS bzw. DOAK in der Primär- und Sekundärprophylaxe (außerhalb der kritischen Zeitfenster) sind heute viele Patienten langfristig mit Gerinnungs- oder Thrombozytenhemmung behandelt. Die Prophylaxe thromboembolischer und kardiovaskulärer Erkrankungen erfolgt in der Regel mit Acetylsalicylsäure (ASS) oder direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) als Monotherapie.

Bei der Monotherapie mit ASS in niedriger Dosierung (100 mg/d) hat sich auch bei größeren Eingriffen (z. B. elektive Endoprothetik an Hüfte und Knie) durchgesetzt, die Therapie nicht zu pausieren. Hier zeigt sich im Allgemeinen kein höheres Revisionsrisiko in der Literatur, in einigen Studien zeigen sich sogar Vorteile hinsichtlich postoperativer Thrombose- und Embolieneigung.

Diese Empfehlung gilt jedoch nicht für die Monotherapie mit DOAKs. Hier ist nach wie vor ein rechtzeitiges Absetzen/Substitution der Therapie notwendig.

Ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko besteht bei Kombinationstherapien, etwa bei der gleichzeitigen Gabe zweier Thrombozytenaggregationshemmer oder der Kombination von Antikoagulanzien und Plättchenhemmern. Solche Therapieschemata kommen meist nur in kritischen Zeitfenstern (z. B. nach akuten kardiovaskulären Ereignissen oder Interventionen) oder bei PatientInnen mit ausgeprägter kardiovaskulärer Multimorbidität zur Anwendung. Eingriffe sollten, wann immer möglich, während dieser in der Regel zeitlich begrenzten Kombinationstherapie vermieden werden.

Laborparameter für Gerinnungs- und Thrombozytenhemmung

Lange Zeit wurde im klinischen Alltag bei Gerinnungs- und Thrombozytenhemmstoffen nicht die Pharmakokinetik (Verweildauer der Substanzen), sondern deren meist deutlich längere Wirksamkeit beachtet. Diese wurde mit gerinnungsphysiologischen Labormethoden gemessen (Quickwert/INR, PTT/ACT, Thrombozytenfunktionstestung).

Mit dem Einsatz von kurz wirksamen DOAKs ergibt sich der Vorteil, Eingriffe rascher und präziser planen zu können und auch im Notfall eine schnellere Normalisierung der Hämostasekapazität kalkulieren und ggf. testen zu können (Anti-Xa-Spiegel).

Bei niedermolekularen Heparinen und bei DOAKs werden mit dem Anti-Xa-Test die Medikamentenspiegel und damit die Pharmakokinetik fokussiert, die bei diesen Substanzen eine Orientierung für Wirksamkeit bzw. Sicherheit (Kumulationsgefahr) geben.

Präoperative Risikostratifizierung

Wie oben diskutiert, ist ein Großteil der Patienten, die unter Antikoagulanzien zu operativen Eingriffen vorbereitet werden, im niedrigen Risikobereich, da außerhalb kritischer kardiovaskulärer Zeitfenster eine Monotherapie in niedriger Erhaltungsdosis durchgeführt wird. Entsprechend den anästhesiologischen Empfehlungen wird dann eine präoperative Pause entsprechend der pharmakologischen Halbwertszeit oder (Thrombozytenhemmer/VKA) entsprechend der tagelangen Wirksamkeit (Pharmakodynamik) durchgeführt.

Abhängig vom individuellen Risiko des Patienten wird die Art und Dauer der Antikoagulation im kardiovaskulären Fachgebiet festgelegt und überwacht. Dabei wurde eine früher nach Erkrankungen bzw. Interventionen übliche „one fits all“-Strategie durch ein maßgeschneidertes individuelles Vorgehen abgelöst. Dadurch konnte das Blutungsrisiko insbesondere bei Älteren deutlich reduziert werden.

Die Indikation für Tripletherapien und die duale Anwendung von Gerinnungs- und Thrombozytenhemmstoffen ist seltener und die Dauer dieser Therapieschemata wurde deutlich reduziert. Ein verbliebener Sonderfall ist der Einsatz von VKA mit individuellem Labormonitoring bei Patienten mit künstlicher Herzklappe, da hier nach wie vor das höchste Thromboembolierisiko besteht.

Bei Patienten mit kardiovaskulärer Morbidität wird nach interventioneller Behandlung eine perioperative Beibehaltung der langfristigen Thrombozytenhemmung empfohlen (meist ASS). Dieses Vorgehen hat sich bewährt, muss aber bei der individuellen Abschätzung des Blutungsrisikos wegen einer zusätzlichen Heparinprophylaxe und ggf. bestehenden weiteren Risiken (z. B. durch chronische Morbidität) berücksichtigt werden.

Blutungsrisiko als Nebenwirkung einer Medikation mit NSAR und SSRI

Bekannt ist die unerwünschte Thrombozytenhemmung durch NSAR, insbesondere bei länger bekannten Substanzen. Daher ist bei Blutungsrisiko eine alternative oder auch kombinierte Schmerzmedikation mit neuen Substanzgruppen zu empfehlen.

Eine neu ins Visier genommene Substanzklasse mit deutlichem Einfluss auf die Thrombozytenfunktion stellen die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) dar. Sie erhöhen das Blutungsrisiko, insbesondere in Kombination mit oralen Antikoagulanzien, ASS oder NSAR. Diese SSRI werden inzwischen breit und langfristig in der Depressionsbehandlung eingesetzt.

Blutungsrisiko durch Komorbidität

Die normale Verfügbarkeit der zellulären Blutkomponenten sowie der Gerinnungsfaktoren kann durch hämatologische oder hepatologische und nephrologische Erkrankungen eingeschränkt sein. Infolgedessen steht keine normale Hämostasekapazität zur Verfügung, was im Blutbild und/oder den Gerinnungswerten abgelesen werden kann.

Diese Erkrankungen erfordern eine längere Vorbereitung des Patienten durch den betreuenden Internisten. In jedem Fall sollte dieser über einen bevorstehenden orthopädischen Eingriff informiert werden. Schließlich muss eine fachspezifische internistische Medikation (Stoffwechsel, Blutdruck) perioperativ angepasst bzw. pausiert werden.

Wichtige Rolle der Anamnese bzgl. Blutungs- und Thromboembolierisiko

In der Gelenkersatzchirurgie können meist ältere Patienten über einen beträchtlichen Lebensabschnitt berichten, wobei spontane oder periinterventionelle Blutungskomplikationen aus der Anamnese zu dokumentieren sind. Hervorzuheben sind auch Schleimhautblutungen (Epistaxis, Menstruation, zahnärztliche Interventionen). Diese individuelle Blutungsanamnese kann auch standardisiert mit entsprechenden Fragebögen erhoben und dokumentiert werden.

Genauso wichtig ist andererseits die Erhebung und Dokumentation kardiovaskulärer und thromboembolischer Erkrankungen.

Fazit: Die individuelle Risikoerfassung erfolgt durch Erhebung der aktuellen Medikation, der Anamnese und Langzeitmorbidität des Patienten und unter Berücksichtigung des eingriffsbezogenen Blutungsrisikos.

Perioperatives Management

Elektivprogramm

Elektive oder semielektive Eingriffe sollten so geplant werden, dass eine Pausierung der Antikoagulanzien bzw. Thrombozytenaggregationshemmer entsprechend den anästhesiologischen Empfehlungen möglich ist. Durch die breite Anwendung von ASS und die direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) in der langfristigen Prophylaxe befinden sich heute die meisten Patient:innen außerhalb kritischer Zeitfenster der Antikoagulation, was die perioperative Planung wesentlich beeinflusst und in der Regel vereinfacht. Bereits 2–3 Tage nach dem Absetzen sind gängige Substanzen weitgehend eliminiert, sodass das Blutungsrisiko erheblich reduziert ist.

Bei einer langfristigen Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) erfolgt für große operative Eingriffe meist eine überbrückende Antikoagulation mit NMH.

Sonderfall hohes perioperatives Thromboembolierisiko

Für die perioperative Therapieführung ist beim Entschluss zur Beibehaltung einer (niedrig dosierten) Antikoagulation (Sonderfall) eine individuelle Aufklärung des Patienten erforderlich. Diese Aufklärung beinhaltet auch die Information, dass Blutungskomplikationen – gegebenenfalls mit der Notwendigkeit spezieller operativer Techniken oder einer Transfusion – in Kauf genommen werden müssen, da eine vollständig blutungsrisikofreie Antikoagulation nicht zur Verfügung steht. Eine pragmatische Übersicht zum Bridging bzw. Non-Bridging bei DOAK und VKA findet sich bei der Arbeitsgruppe perioperative Gerinnung der ÖGARI.

Management blutungsgefährdeter Patienten im Notfall

Diese Patienten sind durch Reduktion der kritischen Zeitfenster in den kardiologischen Empfehlungen und breiten Einsatz der DOAKs mit vergleichsweise kurzen Halbwertszeiten seltener geworden. ASS wird in der Sekundärprophylaxe bei den meisten Patienten perioperativ beibehalten.

An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum blutbildenden System: Thrombozyten haben im Kreislauf eine Verweildauer von etwa 10 Tagen. Daraus lässt sich ableiten, dass bei Pausierung einer thrombozytenhemmenden Therapie täglich etwa 10 % der Thrombozyten neu gebildet werden und somit ungehemmt verfügbar sind. Nach 2–3 Tagen Pause stehen 20–30 % ungehemmt für die Gerinnselbildung zur Verfügung. In pharmakologischen Untersuchungen konnte eine entsprechend rasche Recovery der Thrombozytenfunktion gezeigt werden. Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass die Halbwertszeit thrombozytenhemmender Medikamente zwar nur Stunden beträgt, klinisch relevant aber die lange Wirkdauer (wegen der irreversiblen Hemmung) ist.

Es bleibt ein hohes Blutungsrisiko bei dualer Thrombozytenhemmung oder bei kombinierter Gabe von Thrombozyten- und Gerinnungshemmern sowie bei Patienten mit akuten Begleiterkrankungen. Hier muss ebenso wie bei Patienten mit VKA-Dauertherapie im Notfall an den Einsatz von PPSB (Prothrombinkonzentrat) zur schnellen Reversion der Gerinnungssituation gedacht werden.

Perioperativer Einsatz von Tranexamsäure

Die breiten Erfahrungen mit Tranexamsäure haben diese zu einem Basismedikament der Prophylaxe von Blutungskomplikationen in der Knie- und Hüftendoprothetik werden lassen. Sie wird bei Patienten mit langfristiger gerinnungshemmender oder thrombozytenhemmender Therapie ebenso eingesetzt wie bei Patienten ohne diese Prädisposition für intraoperative Blutungen. Allerdings sind Kontraindikationen strikt zu beachten, um das Risiko thrombembolischer Ereignisse gering zu halten. Eine höherdosiert langfristige Gabe sollte bei Patienten, die wegen thromboembolischer Grunderkrankung antikoaguliert sind, vermieden werden.

Fazit

Zwar werden viele ältere Patienten, bei denen die Indikation zur elektiven Hüft- und Knie-TEP oder anderen Eingriffen in Orthopädie und Unfallchirurgie besteht, mit Gerinnungs- oder Thrombozytenhemmstoffen behandelt, aber diese werden in der Primär- oder in der langfristigen Sekundärprophylaxe niedrig dosiert und als Monotherapie verabreicht.

Die Patienten sind in der Regel hinsichtlich der kardiovaskulären Grunderkrankung und deren Risikofaktoren erfolgreich behandelt und außerhalb kritischer Zeitfenster. Dazu kommen rasche Abklingraten der direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) vergleichbar denen von niedermolekularem Heparin (NMH) und das Vermeiden starker Thrombozytenhemmstoffe außerhalb der kritischen Zeitfenster.

All diese Faktoren haben das Blutungsrisiko reduziert und ermöglichen eine präzise und rasche perioperative Planung der Antikoagulation.

Prof. Dr. Michael Spannagl,

Dr. Hermann Fischer,

Dr. Jörg Röling

Internistische Gemeinschaftspraxis

Prof. Dr. Arnd Steinbrück

Orthopädisch-Chirurgisches Kompetenzzentrum Augsburg (OCKA) am Ärztehaus Vincentinum,

Franziskanergasse 14, 86162 Augsburg

Weiterführende Literatur

- Zöllner, C. et al: Präoperative Evaluation erwachsener Patientinnen und Patienten vor elektiven, nicht herz-thoraxchirurgischen Eingriffen. Eine gemeinsame Empfehlung von DGAI, DGCh und DGIM. Anaesthesiologie73, 294–323 (2024). https://doi.org/10.1007/s00101-024-01408-2

- S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie (VTE). 2015, https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/003-001

- EPRD-Jahresbericht 2016. https://www.eprd.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Publikationen/Berichte/EPRD-Jahresbericht_2016_Einzelseiten_Online-Version.pdf

- Feuerstein, T: Empfehlung der Arbeitsgruppe Periopera6ve Gerinnung der ÖGARI zum Thema: „Bridging“ von VKA und NOAK. 2023.

https://www.oegari.at/web_files/cms_daten/empfehlung_der_arbeitsgruppe_perioperative_gerinnung_der_ogari_zum_thema_bridging_von_vka_und_noak_2.0.2-2.pdf - Lindhoff-Last, E.: Direct oral anticoagulants (DOAC) – Management of emergency situations. Hamostaseologie 2017; 37(04): 257-266. https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.5482/HAMO-16-11-0043

- Maegele, M.; Grottke, O.; Schöchl, H.; Sakowitz, O.; Spannagl, M.; Koscielny, J.: Direkte orale Antikoagulanzien in der traumatologischen Notaufnahme. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 575-82; DOI: 10.3238/arztebl.2016.0575. https://www.aerzteblatt.de/archiv/direkte-orale-antikoagulanzien-in-der-traumatologischen-notaufnahme-f694c95f-702e-43a1-a90f-2792e7b5839f

- Goldstein, M.; Feldmann, C.; Wulf, H.; Wiesmann, T.: Prophylaktische Gabe von Tranexamsäure bei Hüft- und Kniegelenkersatzeingriffen. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 824-30; DOI: 10.3238/arztebl.2017.0824 https://www.aerzteblatt.de/archiv/prophylaktische-gabe-von-tranexamsaeure-bei-hueft-und-kniegelenkersatzeingriffen-5f7619e4-dbd7-42e9-b611-0fdba5a41743