Neben vielfältigen von uns täglich zu differenzierenden gefäßchirurgisch-orthopädischen Diagnosen (z. B. Claudicatio spinalis vs. vaskuläre Claudicatio intermittens), können gerade bei orthopädischen Operationen, insbesondere bei Eingriffen an den Extremitäten und der Wirbelsäule, vorbestehende und insbesondere nicht berücksichtigte Gefäßerkrankungen zu erheblichen Komplikationen und im schlimmsten Fall zu einer akuten Gefährdung der Patientinnen führen. Vorher nicht diagnostizierte Gefäßerkrankungen können akute und dann meist komplexe Operationserweiterungen und komplette Konzeptveränderungen erforderlich machen. Vermeidbare perioperative Gefäßkomplikationen sind zum Glück nicht häufig, ihr Verlauf ist aber meist mit erheblicher, oft irreversibler Morbidität der Patientinnen verbunden. Eine adäquate präoperative Evaluation vorbestehender Gefäßerkrankungen und eine gezielte Gefäßdiagnostik sind daher entscheidend, um Risiken wie Thrombosen, Embolien oder relevante Durchblutungsstörungen zu verhindern. Die Durchführung geeigneter Untersuchungen ermöglicht nicht nur die frühzeitige Identifikation potenzieller Gefäßprobleme, sondern trägt auch zur individuellen Anpassung der Operationsstrategie bei.

Dieser Artikel soll die Techniken der Gefäßchirurgie, die entweder wünschenswert, empfehlungswert oder zwingend erforderlich sind, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, kurz aufzeigen und zusammenfassen.

Selbstverständlichkeiten, die gar keine sind!Brauchen wir eine Anamnese?

Die einfachste und vermutlich bedeutsamste Technik der Gefäßdiagnostik ist die gründliche, spezifische Anamneseerhebung. Eine Banalität und Selbstverständlichkeit? Leider nein. Patientinnen mit leerer Gefäßanamnese (einschließlich familiärer Vorerkrankungen) haben letztlich ein schicksalhaftes Risiko perioperativer Ereignisse. Die gängigen Schemata der perioperativen Prophylaxe vaskulärer Ereignisse decken diese gut und mit sicher ausreichender Patientinnen-Sicherheit ab. Ein thrombembolisches Ereignis in der Familie oder der eigenen Patientinnen-Anamnese erfordert aber nach heutiger Überzeugung immer eine spezifische differenzierte und patientinnenindividuelle Betrachtung.

Fundierte aktuelle Gefäßmedizin ist Individualmedizin. Antiaggregations- und Antikoagulationsregime sind evidenz- und leitlinienbasiert, aber letztlich Individualkonzepte in vorsichtiger Risiko-/Nutzenabwägung aus Sicht der Patientinnen. Sie entstehen unter Einbeziehung auch anderer Fächer (z. B. hämostaseologischer Diagnostik, die heute weit über die früheren Screening-Tests hinausgeht). Diese individuellen Konzepte zu entwickeln, benötigt Zeit und spezifisches Wissen, um gerade auch seltenere Konstellationen vaskulärer Vorerkrankungen, die perioperativ bedeutsam werden könnten, zu erkennen. Diese Kompetenz sollte deutlich über das hinausgehen, was von regelrecht ausgebildeten Hausärztinnen oder Operateur*innen erwartet werden kann.

Es bedarf informierter Patientinnen, die zumindest sagen können, dass es eine besonders zu beachtende Gefäßerkrankung gibt. Mehr kann man von den Patientinnen aufgrund der hohen Komplexität und der multiplen individuellen Konstellationen nicht erwarten. Es ist ärztliche Aufgabe, über die beteiligten Fachgruppen (z. B. Gefäßchirurgie, Angiologie, Hämostaseologie) hinweg das Wissen zur Verfügung zu stellen, das für eine sichere Eingriffsplanung erforderlich ist. Dies sollte immer in Form eines reproduzierbaren, ausführlichen schriftlichen Berichts erfolgen, der die verfügbaren Informationen zusammenfasst und insbesondere auch patient*innenindividuell und im Hinblick auf die geplanten Eingriffe spezifisch bewertet. Dies generiert sowohl medizinische als auch Rechtssicherheit bei unvorhergesehenen Verläufen.

Wünschenswert, aber leider nicht überall flächendeckend möglich, ist hierbei eine präoperative gefäßchirurgische Zusammenfassung, da ausbildungsbedingt diese die einzig beteiligte Fachgruppe darstellen, die mit spezifischen perioperativen Komplikationen (und ihrer ggf. notfallmäßig erforderlichen Versorgung) vertraut ist.

Was können Orthopäden selbst erheben? Was nicht.

Der klinische Befund ist für alle Ärztinnen-Fachgruppen gleichermaßen erhebbar. Zumindest in der Theorie. So selbstverständlich in der Orthopädie z. B. Lachmann-, Pivot-Shift- und/oder viele andere klinische Tests und ihre sichere Erhebung sind, so unsicher ist z. B. die sichere Erhebung des vermeintlich einfachen Popliteapuls-Status. Warum? Weil sie es nicht täglich machen. Umgekehrt gilt das genauso für Gefäßchirurginnen.

Für die arterielle Diagnostik kann an dieser Stelle eine einfache klinische Empfehlung gegeben werden. Sind die Pulse einer Extremität peripher (A. tibialis posterior und A. dorsalis pedis; A. radialis und A. ulnaris) beide an jeweils typischer Stelle uneingeschränkt tastbar, kann (außer bei ausgeprägter Mediasklerose bei langjährigem Diabetes mellitus) eine für die operative Versorgung relevante arterielle Gefäßerkrankung nahezu sicher ausgeschlossen werden. Der intakte Gefäßstatus sollte immer ausführlich (DMS o. B. reicht hier nicht aus) dokumentiert werden.

Alle weiteren, d. h. technischen Untersuchungen sind von der Erfahrung der Untersuchenden abhängig. Natürlich könnten Orthopädinnen den Knöchel-Arm-Index mittels einer Stiftsonde und damit einem eindimensional darstellenden Continuous-Wave-Doppler (cw-Doppler) bestimmen. Es setzt nur die technische Ausstattung und die ausreichende Erfahrung zur Interpretation ggf. pathologischer Befunde voraus. In der Regel haben die Kolleginnen (zu Recht) einen anderen Fokus.

Die venöse Diagnostik der Extremitäten ist mit den gleichen Geräten ebenfalls nahezu vollständig möglich. Die hierzu erforderliche Erfahrung haben oft selbst Angiologinnen und Gefäßchirurginnen nicht mehr, denn je jünger diese sind, desto eher hat sich die Ausbildung auf mehrdimensionale, technisch aufwendigere Verfahren konzentriert.

Was sollten Gefäßchirurg*innen erheben?

Arterielle Diagnostik:

Sobald ein pathologischer Pulsstatus an den Extremitäten vorliegt, sollte eine weiterreichende fachspezifische Diagnostik erfolgen. Das Risiko z. B. einer Zehengangrän bei vermeintlich risikoarmem Vorfußeingriff ist so sicher vermeidbar. Die adäquate arterielle Perfusion einer Extremität, ggf. auch spezifisch unter Belastung, sollte heute in der Regel mittels farbcodierter Doppler-/Duplexsonographie der Beinarterien, der Beckenarterien und der Aorta überprüft werden. Die Untersuchung der Beckenarterien ist wichtig, da sich eine Beckenarterienstenose entgegen weit verbreiteter Überzeugungen nicht immer am Fluss der Leistenarterien diagnostizieren lässt. Diese farbcodierte Doppler-/Duplexsonographie ist in geübter Hand sicher und wird keine für die Operateur*innen relevante Pathologie übersehen. Insbesondere ist sie nicht invasiv und erspart die potenziellen Nebenwirkungen der technisch aufwendigeren Bildgebungen (z. B. MR-Angiographie, CT-Angiographie, intraarterielle CO₂-Angiographie, intraarterielle KM-Angiographie).

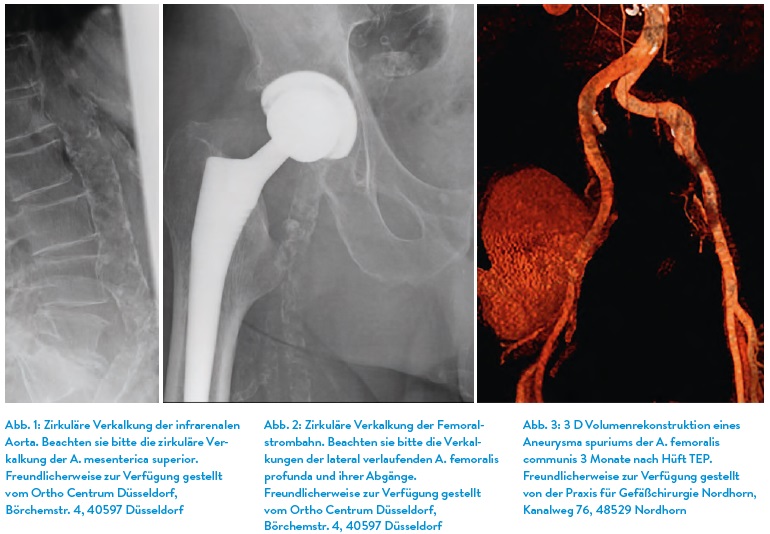

Mit der gleichen Methode lassen sich auch z. B. intraabdominelle bzw. retroperitoneale Pathologien (ohne weitere Bildgebung) untersuchen. Dies könnten z. B. massive Verkalkungen der Aorta oder Aneurysmen im Röntgenbild bei geplanten Wirbelsäuleneingriffen sein.

Venöse Diagnostik:

Ein vollständiges präoperatives sogenanntes Venenmapping ist nur dann erforderlich, wenn die Anamnese der Patientinnen oder das klinische Bild es nahelegen, dass es relevante Ereignisse in der Vergangenheit gegeben haben könnte. Diese Abklärung sollte heute immer mittels farbcodierter Doppler-/Duplexsonographie erfolgen. Das klinische Bild einer relevanten chronischen Stauung in der Peripherie der Extremität, z. B. mit erheblichen Ödemen, Hämosiderinablagerungen und/oder einer Atrophia blanche, kann sowohl auf dem Boden einer für die Operateurinnen in ihrer Eingriffsplanung banalen Stammveneninsuffizienz (Krampfader) als auch auf dem Boden stattgehabter Thrombosen mit verbliebenen kompletten Gefäßverschlüssen der venösen Abstrombahn entstanden sein. Die perioperative Einschätzung, Dosis der Thromboseprophylaxe sowie Art und Länge der Nachbehandlung ist erheblich von der Kenntnis der Entstehung und patient*innenindividuellen Bewertung sämtlicher Risikofaktoren abhängig.

Was gilt für beide Strombahnen?

Gefäßerkrankungen sollten vor, während und nach einem orthopädischen Eingriff therapiert werden. Das Patientinnen-Risiko wird dadurch relevant gesenkt. Eine adäquate medikamentöse Einstellung, z. B. einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (zumindest Antiaggregation und Statintherapie, ggf. mehr), reduziert das Risiko peri- und postoperativer ischämischer oder embolischer Ereignisse. Eine individualisierte, risikoadjustierte und insbesondere ausreichend lange dosierte perioperative Thromboseprophylaxe reduziert das Patientinnen-Risiko relevant. Erneute, bei entsprechendem Vorwissen vermeidbare, perioperative venöse Thrombosen/Embolien können zu erheblicher und vor allem dauerhaft beeinträchtigender Morbidität führen und schlimmstenfalls letal verlaufen.

Was gibt es noch?

Ödemtherapie:

Ödeme jeglicher Art sollten therapiert werden, bereits präoperativ. Gefäßmedizinisch besteht hier fachgruppenübergreifende Einigkeit. Ödeme, unabhängig von der Art ihrer Entstehung, erschweren durch die immer interzelluläre Flüssigkeitsansammlung den Stoffwechsel in relevanter Weise. Sie erhöhen die Häufigkeit und Schwere perioperativer Komplikationen. Die Therapie erfolgt im Regelfall durch rundgestrickte Kompressionsstrümpfe, bei erheblichem Ausmaß mittels flachgestrickter Kompressionsstrümpfe. So kann einem mit hoher Wahrscheinlichkeit z. B. nach einem Hüft- oder Kniegelenkseingriff auftretendem Beinödem bereits präoperativ vorgebeugt werden. Eine arterielle Verschlusskrankheit stellt, entgegen der älteren aber noch häufig geläufigen Lehrmeinung, nur im Einzelfall eine Kontraindikation zur Kompressionstherapie dar. Auch Patient*innen mit nicht mehr tastbaren Fußpulsen und bereits eingeschränkter Gehstrecke können von einer medizinischen Kompressionstherapie ihrer Ödeme profitieren. Sie wird deshalb heute regelhaft, nicht nur perioperativ, in der arteriellen Gefäßchirurgie eingesetzt.

Was braucht es gar nicht?

Aufwendige und die Diagnostik in der Praxis relevant verzögernde bildgebende Verfahren (z. B. Computertomographie, Kernspintomographie, Phlebographie, intraarterielle Angiographie), die mittels potenziell nebenwirkungsbelasteter Kontrastmittelapplikation erfolgen müssen, sind in der Routinediagnostik von Gefäßerkrankungen vor orthopädischen Eingriffen verzichtbar. Ihr Stellenwert liegt in einer vereinfachten Planung direkter gefäßmedizinischer Eingriffe.

Zusammenfassung

Die Bedeutung präoperativer Gefäßuntersuchungen vor orthopädischen Eingriffen kann nicht genug betont werden. Dies gilt auch für kleinere Eingriffe wie z. B. Arthroskopien. Sie schützt Patientinnen und Operateurinnen. Sie sind heute in ausgewählten gefäßchirurgisch-orthopädisch kooperierenden Praxen erfolgreich als Standardablauf implementiert. Im Vordergrund stehen hierbei die spezielle Anamnese, der klinische Befund und eine niederschwellig durchzuführende sonographische Diagnostik.

Während der Knöchel-Arm-Index, cw-Dopplersonographie und die farbcodierte Doppler-/Duplex-Sonographie in Verbindung mit erfahrenen Untersucherinnen kosteneffiziente und breit verfügbare Möglichkeiten zur adäquaten Diagnostik darstellen, sind weiterreichende bildgebende Verfahren nicht indiziert. Die Wahl der diagnostischen Strategie sollte individuell auf die Patientinnen abgestimmt werden. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Orthopädinnen und Gefäßchirurginnen kann eine optimale Versorgung gewährleistet werden, die das Risiko vaskulärer Komplikationen minimiert und die Patientensicherheit erhöht.

Literatur

- Diehm, C., et al.: “Präoperative Diagnostik und Therapie gefäßchirurgischer Erkrankungen.” Springer Verlag, 2020.

- Schulze, T., et al.: “Ultraschall in der Gefäßdiagnostik: Grundlagen und klinische Anwendung.” Thieme Verlag, 2019.

- Klein, A., et al.: “Angiographische Techniken in der präoperativen Diagnostik – Empfehlungen.” Gefäßmedizin Journal, 2018.

- Bünger, C., et al.: “Bildgebende Verfahren in der Gefäßdiagnostik.” Elsevier Verlag, 2017.

- Lohrmann, C., et al.: “Thromboseprophylaxe und Diagnostik.” Deutsches Ärzteblatt, 2015.

- Perrin, M., et al.: “Duplex Ultrasound in Venous Pathologies.” Phlebology Today, 2016.

- https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/065-003, 20.06.2025

- https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/037-009, 20.06.2025